うちの近所の病院にお父さんが入院したときの話です。

近所の病院ですが、建てられたのは古く、壁(かべ)なんか相当にうすよごれていて、ところどころひび割れもできています。おかげでみんなから病院に入らなければならない病院などといわれている始末です。

風邪(かぜ)をひいたときわたしも何度か診察(しんさつ)してもらったことがありますが、まずおどろいたのは、看護師さんの数の多さです。看護師さんは高齢(こうれい)の人が多く、なかにはおばあちゃんと呼ぶほうがふさわしいかなという人が何人もおられました。おばあちゃん看護師が若い看護師にあれこれやさしい言葉で指示を出しています。なんともほほえましい光景です。建物が古ければ、看護師も古い。けれど心が自然となごむ、中身で勝負するとても感じのいい病院でした。

さて、お父さんが身体のあちこちがかたくなったとかで、突然(とつぜん)さっさと入院したのにはびっくりぎょうてんしました。けれど、なにしろ近所の病院なので、看病のほうは交替(こうたい)でできるので大助かり、お父さんの顔も苦しいという風ではなかったので、家族はおどろきはしましたがうろたえるということはありませんでした。

いま、交替で看病といってしまいましたが、わたしなんか読書を楽しみにお父さんの病室に通っていたわけで、正確にいえば、看病をしていたわけではありません。いきおいです。ごめんなさい。

あの夜もおそくなったのは、読みかけの小説が途中(とちゅう)で止められなかっただけの話です。

本から目を上げると、今夜の当直の看護師さん、田嶋のおばあちゃんがちょうどドアを開けて入ってきたところでした。

田嶋さんは、アメリカのクッキー缶(かん)によく描(か)いてある、牧場で乳牛の世話をしているビッグサイズでやさしい顔立ちの女性にそっくりでした。日本人ばなれしているのですが、上品でほがらかで、なにより愛情あふれる大きな目が、看護師さんというより、保母さんのように見えました。ひと目見ただけで、この人がみんなからビッグマザーと呼ばれている理由に納得がいきました。

でも、今夜の田嶋さんは少しようすが変わっていました。わたしのあいさつも耳にとどかなかったのか、お父さんが寝(ね)ているベッドの足元あたりに近づいて椅子(いす)を引きよせて座ると、静かに目を閉じたんです。

脈も診(み)なければ、体温も計りません。田嶋さんはときおり目をこすると、口をもごもごと動かします。なにか、呪文(じゅもん)でもとなえているように見えました。わたしは気味が悪くなり、一瞬(いっしゅん)、病室を出ようかと思いましたが、好奇心(こうきしん)のほうが勝り、その場に残りました。

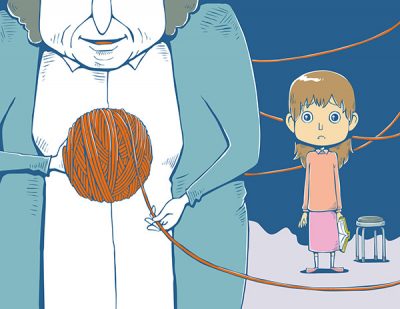

やっと、田嶋さんが目を開けました。目をしょぼしょぼさせながら、ゆっくり立ち上がるとあやしげな行動をはじめました。お父さんの寝ている布団の足もとから手をさしいれると、すぐに一本の毛糸をたぐり出しました。

なんでそんなところから、毛糸が?

手品でも見ているようにあざやかな手つきだったので、真昼なら思わず拍手(はくしゅ)していたかも知れません。が、夜中のことでしたから、背筋に冷たいものが走りました。でも、こわいもの見たさっていうのがあるじゃないですか、わたしはまだがまんができました。

次に田嶋さんは、その毛糸を巻きとりはじめました。指にくるりと巻きつけ、手の甲(こう)に巻きつけ、どんどん毛糸玉が太っていきます。

わたしももっと早く気づけばよかったのですが、わたしの目は田嶋さんの手もとに集中していましたからおそくなりました。お父さんが寝ている身体を包みこんでいた布団の形なんですが、毛糸玉が丸く太っていくたびに、足もとのほうからペシャン、ペシャンとしぼんでいくんです。

つまり、それはどういうことかというと、お父さんが足のほうから毛糸になって、田嶋さんの毛糸玉に巻きとられていっているということです。

わたしは声も出ません。のどがからからになって胸がしめつけられ、かなしばりにあったように身動きがとれなくなりました。こわいと感じても、もう足がすくんでその場から逃(に)げだせなくなっていました。

田嶋さんの顔をのぞきみる勇気はもはやありません。それでもわたしはやっとのことで、首のむきを変えました。すると、お父さんの胸のあたりの布団が徐々(じょじょ)に沈(しず)みこんでいくのが見えました。

完全に布団がまっ平らになった、そのとき、やっと田嶋さんが重い口を開きました。

「ごめんなさいね。さぞかし、ショッキングだったと思うわ」

その言葉でかなしばりの魔法(まほう)が一部とけだしました。

「どうしてわたしのお父さんを毛糸玉に変えちゃったの?」

田嶋さんは、うつむきかげんで答えました。

「あなたのお父さまの毛糸は相当もつれてしまっていたから、ところどころ細くなって、切れているところもちらほらと。ここも、ここも」

わたしは見たてちがいをしていたことにはじめて気づきました。悪魔を天使だと思いちがいをしていたのです。

「田嶋さんは、人の身体を毛糸にしてうばいとる悪い魔女だったのですか」

よく考えもしないで思ったことをそのまま口に出していました。

「おほほほほほ」

田嶋さんは、低くこもった笑いをもらしました。

「このへんでお父さまの毛糸玉は置いといてと。今度はおじょうさんを……」

わたしのほうに突然近づいてきて、いきなり右手の小指をもみほぐしだしました。するとわたしの小指がツーッと長い毛糸になって、糸玉に巻きとられていきます。有無を言わさぬ速さで、わたしはされるがままになっていました。

ふいに巻きとる手が止まります。

「ここまででいいでしょう。おじょうさん、少しの不自由を辛抱(しんぼう)してくれれば、今すぐにでも新しい小指に編みなおしてあげましょう。いままでの指はかたかったでしょ。ピアノを弾(ひ)くのにはむいていなかったはず」

わたしの目が点になりました。

「編みなおすってどういうことなのですか?」

わたしの目の前にその答は用意されていました。大きな二本の編み針棒が左右に大きくゆれていました。

「あなたの場合はすぐよ。お父さまのも夜明けまでには編みあげてしまいますからね。ほころんでいたところももと通りにできますよ」

わたしは田嶋さんが編み針棒を器用に動かす姿を見て、ただただ呆然としていました。

「田嶋さん、わたし、魔女だなんていってしまって。ごめんなさい」

じんわり後悔(こうかい)の涙(なみだ)がにじんできました。

「おじょうさんがいわれた通り、わたしは魔女よ。でもね、魔女だって編み物が得意なあまのじゃくなやつもいるわけでしてね。ときどき、自分の趣味(しゅみ)に走ることもある。だれかにほめてもらいたくもなったりしてね。さぁ、おじょうさんのは、これで終了。手術成功。悪魔をよろこばす名演奏を楽しみにしているわよ」

「お父さんは?」

田嶋さんはドンと厚い胸をたたきました。それがなによりの力強い答になっていました。

うちの近所の病院にはたよりになるおばあちゃん看護師がたくさんおられます。とりわけ棒針編みの腕前(うでまえ)はみなさん相当なものです。なお、編みあがったら、おほめの言葉を欠かしてはなりません。

ところで、編みあがったお父さんですか、もちろん元気ですよ。病気の前より身体もやわらかくなったみたいで調子よさそうです。わたしだって片手広げて一オクターブ上の音くらい、らくらく出せるようになりました。わたしはひそかにあの編み方は、ゴム編みだったのではないかと考えています。

江坂 遊

1953年大阪生まれ。星新一ショートショートコンテスト’80で「花火」が最優秀作に選ばれデビュー。星新一の教えをうけ千篇以上の作品を執筆。『花火』『無用の店』(光文社文庫)はその代表的な作品をまとめたもの。

イラスト:アカツキウォーカー