ぼくは、黒板の前でかたまっていた。みんなの前で『快』の字を書かなくてはいけないのだが、どの画(かく)から書きだすか、自信がない。中村先生が、いじわるな声でいった。

「さあ、鈴木くん、書いてみなさい」

ぼくはチョークをにぎりしめ、縦棒を一本書いた。そのとたん、先生の声がとんだ。

「ちがーう。りっしんべんは、点々二つからだ。りってんてんとおぼえろといったろ?」

教室から笑いがわいて、ぼくは、みじめな気持ちになった。りってんてんなんて、おもしろくもなんともない。どうして筆順をおぼえなきゃいけないんだ? そんなの知らなくたって、スマホでは漢字が使えるのに。先生って、どうしてこう、えらそうにいうんだろ。子どもが傷つくって、わからないのかな。いつだって、先生はぼくを指導する立場で、ぼくはしかられたり、注意されたりするばっかり。たまには、ぎゃくの立場に立ってみたい。

そう思った瞬間、チョークをもった指先から、からだがぐるっとうら返しになるような感覚が走った。教室の風景が、ゆらっとぼやけてから、もとにもどった。

そうして、気がついてみると、チョークをにぎってかたまっているのは、先生のほうだった。

ぼくの口から、勝手に言葉が出た。

「さあ中村、書いてみなさい。基本の基だ」

先生が、緊張した顔で書きはじめてすぐ、ぼくはさけんだ。

「ちがーう。縦棒二本つづけて書く。くさかんむりと同じ筆順だって教えたろ?」

気分が、すっとした。

ふしぎなことが起こっているみたいだ。きょうのぼくは、だれかと立場を逆転できるんだ。公園を通ったとき、サッカーボールを持ったゆうまくんが、ぼくに声をかけてきた。

「おう、ひろき、きょうもフットサル…」

なにをしてあそぶか、いつもはゆうまくんが決める。ゆうまくんはサッカーが好きだから、たいてい、フットサルってことになる。ぼくはサッカー苦手なんだけど、ゆうまくんときたら、そんなことおかまいなしだ。ぼくは、さっき先生を見つめたのと同じように、ゆうまくんを見つめた。そのとたん、からだがうら返って、一瞬公園の景色がぼやけた。

「よし、うちでダークファイトやるぞ」

ぼくは自信たっぷりにせんげんしていた。

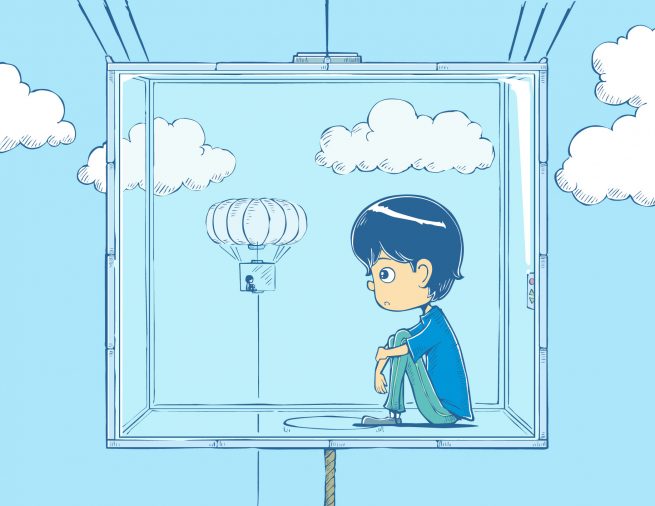

それが、大失敗だった。自分の好きなあそび…ダークファイトという格闘ゲームを選んだまではよかった。ぼくはうれしかったし、ゆうまくんがいうことを聞いてくれるので得意でもあった。でも、コントローラーのボタンを押して、自分のファイターを選んだ瞬間、また、あれが来たんだ。指先からうら返るみたいな感覚が走って、画面がぼやけた。そしてぼくは、気がつくとダークファイターになっていた。

ぼくは闘技場にいた。ゆうまくんがあやつるクマみたいなファイターが、きいろい歯をむき出して突進してくる。「ちょっと待って」というまもなく、ぼくはなぐられ、けられ、電撃を浴びせられ、おまけに逆エビがためまでかけられていた。とんでもなく苦しい。ぼくの骨が、ぼきぼき音を立てた。

ぼくは、首をひねって闘技場のバックに顔をむけた。稲光の走る黒雲のなかに、ぼくの家のリビングがぼんやりうかんで見えた。ゆうまくんとダークファイターが、コントローラーをにぎって、こっちを見ている。つまり二人は格闘ゲームをしていて、ぼくたちファイターを戦わせているんだ。ファイターとぼくの立場が逆転してしまった。

雲のあいだに、ちらっとお姉ちゃんも見えた。ソファでスマホをいじっている。ぼくとゆうまくんがゲーム機と大画面テレビを占領しているから、おこっているのかも。お姉ちゃん、助けて。さけびたいけど、クマ・ファイターが重くて、声が出ない。

うわあ、このままじゃ、死んじゃう。リビングのほうに必死で手をのばしたとき、またあの感覚が走って、視界がぼやけた。

ぼくは、テレビの中から出て、お姉ちゃんの立場になっていた。しめた! ぼくは、手をのばしてゲーム機のスイッチを切った。

ぼくはため息をついた。助かった。でもお姉ちゃんは? ぼくの代わりに、クマ・ファイターにやられてるんだろうか。いつもぼくにいじわるする報いかも知れないけど、ちょっとかわいそうな気もする。ぼくは、なんとなくスマホの画面に目を落とした。おっと、お姉ちゃんがしていたのはパズルゲームだった。画面中央のモンスターにカラーボールをぶつけて、ぺちゃんこにつぶしてしまうというゲームだ。さっきまで画面をすべっていたお姉ちゃんのぼくの指にはまだいきおいがついていて、そのまま…あっというまもなくモンスターに。

ふれた。

カラーボールがぼやけたかと思うと、また、指先からからだがうら返しになるかんかくが。

草上 仁

1959年神奈川生まれ。第7回ハヤカワSFコンテストで作家デビュー。『こちらITT』『無重力でも快適』などに収められた軽妙なSF短編で名を馳(は)せる。長編ミステリ『数学的帰納の殺人』『文章探偵』のほか、本名でビジネス書も執筆。

イラスト:アカツキウォーカー