最近の子どもは、むかしばなしに親しんだり、本や絵本で読んだりする機会があまりないとききます。

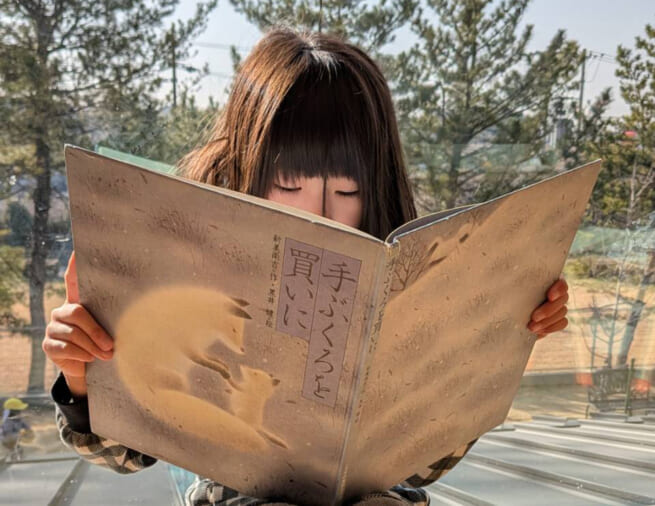

わたしは、保育園でのお昼寝の時間に語って聞かせたいと思っていたので、絵本で読んだむかしばなしをいくつか暗記しています。

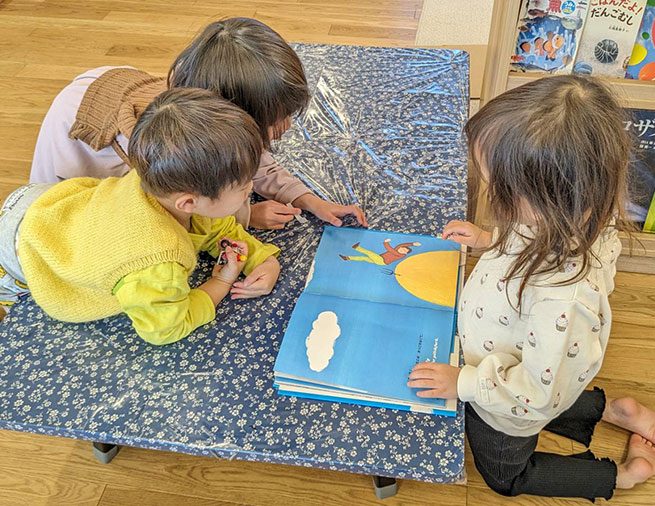

子どもたち「きょうはなんの話?」

わたし「きょうは『たべられたやまんば』ね」

子どもたち「えー、また!?」

こんなやりとりをして、わたしのレパートリーの少なさはすぐに見抜かれてしまうのだけれど、子どもたちはわたしが語るお話をとても楽しみにしていました。

話しはじめると、子どもたちがにこにこ笑いながらわたしの顔を見てきます。わたしが担任をしていたころ、調子に乗って声色をつかいはじめると、先輩の先生に「それじゃあ、余計お昼寝できないんじゃない?」と笑われたこともありました。

自分の声で語ったり、子守歌をうたったりする時間は、子どもたちの心にしっかり残る大事な時間だと思います。

そもそも、むかしばなしは、絵本のように文字で伝えられたものではなく、人によって語り継がれてきたもの。「ももたろう」や「かちかちやま」などのお話も、地域によってさまざまな表現があり、また時代によって語られ方が変わってくるのもあたりまえのことなのかもしれません。

いまは、松谷みよ子さんや小澤俊夫さんらが、語りとして文字にしたものをはじめ、たくさんのむかしばなしの絵本が出版されています。

幼児期に「ももたろう」や「うらしまたろう」「てんぐだいこ」などを絵本でたくさん読んでもらったら、子どもたちの記憶の中にお話はちゃんと残り、読んでくれた人の声のやさしさやその場の空気まるごとをしっかり覚えていると思います。

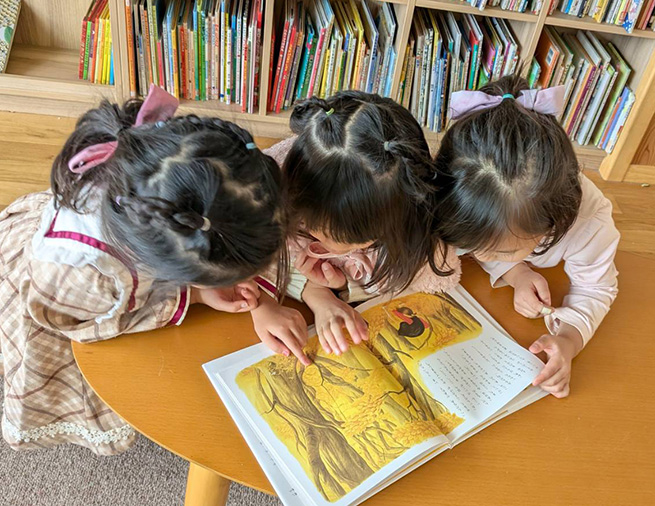

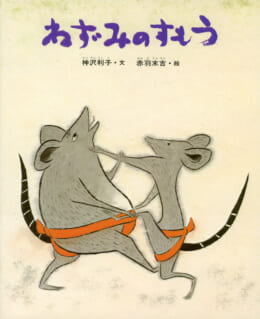

保育園の子どもたちと何度も読んだ『ねずみのすもう』

『ねずみのすもう』(神沢利子 文、赤羽末吉 絵、偕成社)

「ねずみのすもう」のむかしばなしは、神沢利子さんが文を書き、赤羽末吉さんが絵を描いています。わたしはこの本が大好きで、子どもたちにも何度も読みました。

たいそうびんぼうなおじいさんが、やぶのかげから「でかんしょ でかんしょ」という声をききます。やぶのなかをのぞいてみると、ひょろひょろのねずみとでっぷり太ったねずみがすもうをとっていました。

おじいさんのうちのねずみはやせていて、ちょうじゃどんの太ったねずみに負けています。それを見てかわいそうになったおじいさんは、もちをついてねずみに力をつけてやりたいと考えます。やさしいおじいさんとおばあさんのようすがすてきで、お話は最後までほのぼの。やさしい色使いの赤羽末吉さんの絵が、ねずみたちの表情をみごとに描いていてすばらしいです。

この絵本を読んだら、子どもたちは必ずすもうをとりたいと言い出します。でも、「でかんしょ でかんしょ」ではなく「はっけよーい のこった!」と日頃遊んでいるかけ声で。こんな風に、絵本の言葉の通りでなく、時代やその時の遊びによってかけ声が変わって日常に溶けこむところもむかしばなしのいいところ。

さすがに、ねずみと同じ赤いふんどしがほしいという子はいなかったなあ。

おじいさんとおばあさんのやさしさに触れながら、子どもと一緒にページをめくってほしい1冊です。