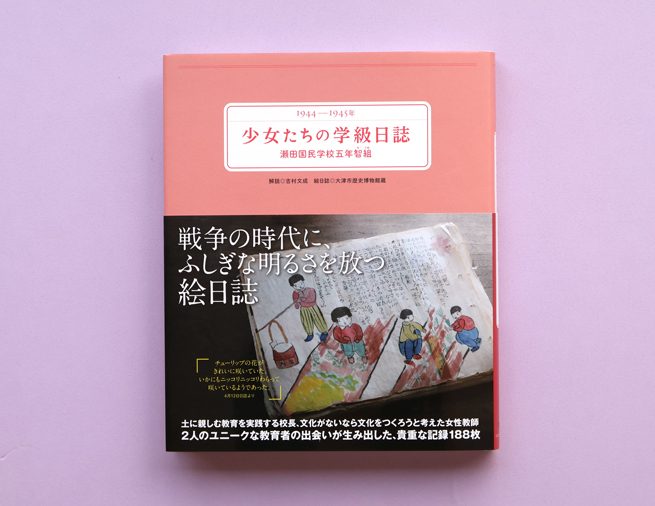

『1944〜1945年少女たちの学級日誌 瀬田国民学校五年智組』(吉村文成 解説)は、滋賀県の国民学校5年生の1年間の学級日誌の全記録を、解説とともに収録した本です。戦時下の学校生活と子どもたちの暮らしを伝えるとともに、ふしぎな明るさを放つ絵日誌。その背景にあるものとは?

戦時中、小学校5年生の女子生徒たちが描いた、188枚の学級日誌、全記録

第2次世界大戦の混乱の時代。滋賀県大津市・瀬田国民学校には、「総合教育」に熱心だった校長先生のもと、「文化がないなら文化をつくろう」と考えた教師の発案ではじまった、ひとつの学級日誌がありました。日誌をつけたのは、瀬田国民学校5年智組の担任西川綾子先生から「日誌係」に任命された女子生徒7人です。

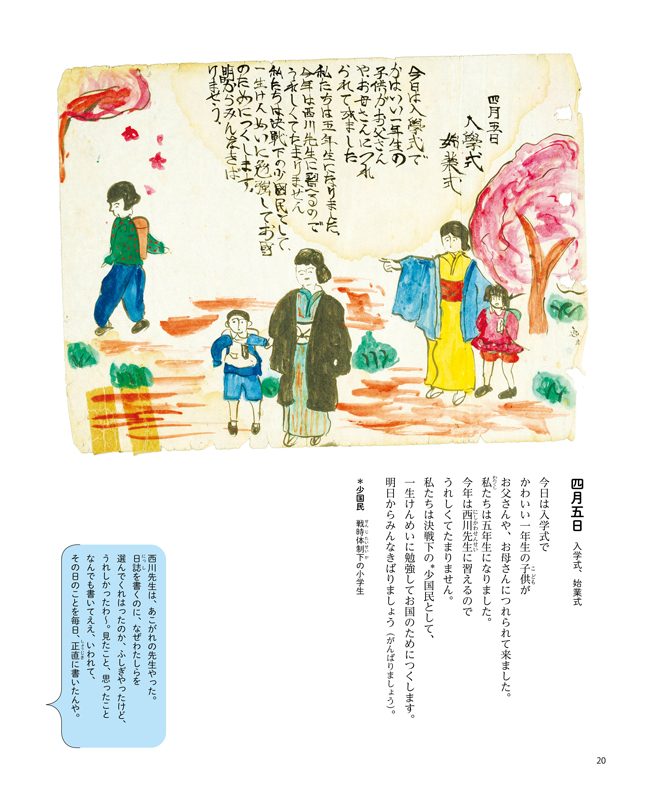

放課後の1、2時間をつかって書かれた日誌には、「入学式、始業式」の日からはじまり、あざやかな色彩の絵とともに、毎日の学校生活がゆたかな筆致で語られています。

四月五日

私たちは五年生になりました。

今年は西川先生に習えるので

うれしくてたまりません。

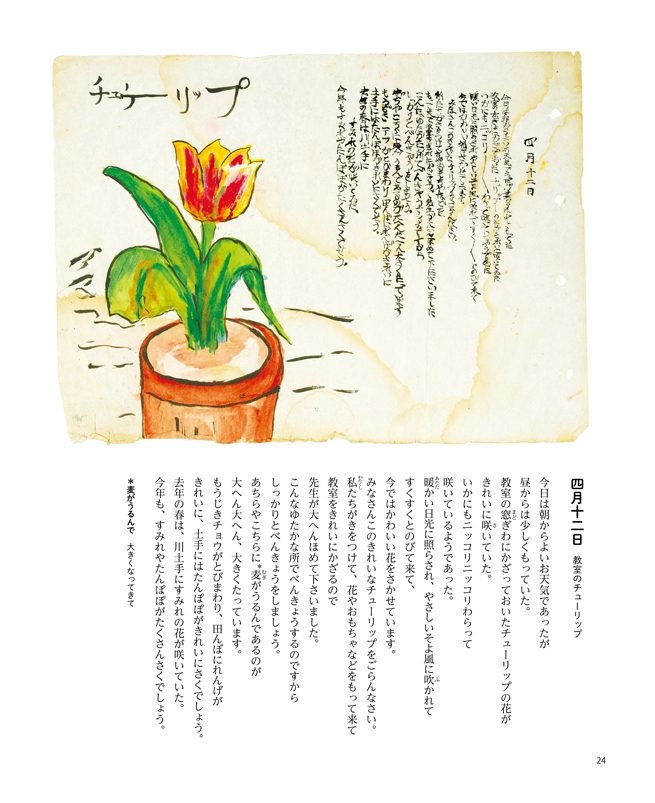

四月十二日

教室の窓ぎわにかざっておいたチューリップの花が

きれいに咲いていた。

いかにもニッコリニッコリわらって

咲いているようであった。

なかには現代の私たちとかわらないようなほがらかな学校生活がつづられているものもありますが、ほとんどの日誌に描かれている日常的な行事ひとつひとつが、戦時下の体制づくりに関わるものであることがみてとれます。

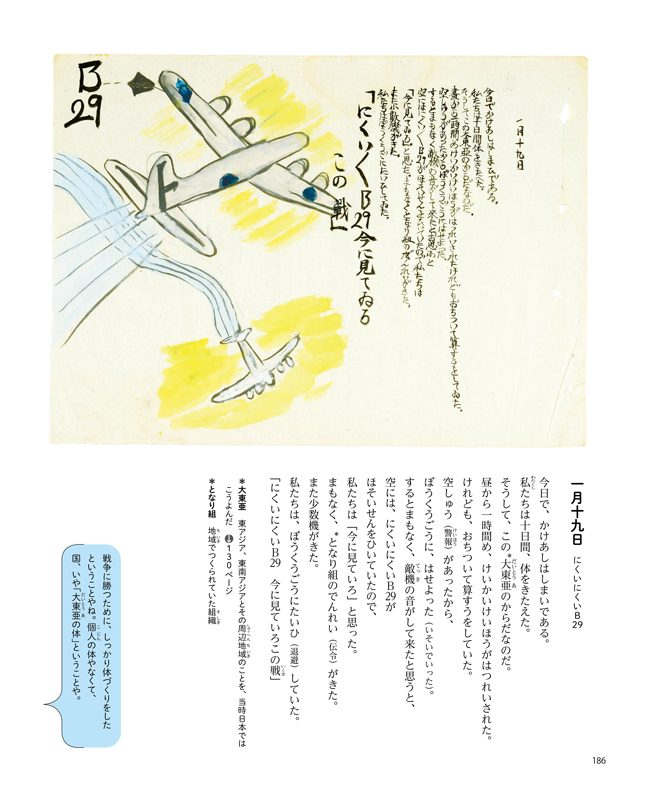

やがて日づけが進み、戦況が厳しくなるにつれて、日誌の言葉には、好戦的だったり、ラジオや新聞の伝えるプロパガンダをそのまま繰り返すような、紋切り型な言葉が増えていきます。

「敵米英をたたきつぶしてしまえ」「今に見ていろこの戦」––––。

戦後、学校などに関する書物や記録は、進駐軍の目に触れないように、多くが廃棄・隠滅されましたが、この貴重な日誌は担任の西川先生の自宅で密かに保管され、現代まで奇跡的に生き残りました。

戦後80年がたち、平和な暮らしのなかで当時の子どもたちの生活を想像しにくい現代ですが、「戦争」が子どもたちの暮らしだけでなく、こころの中までを、じわじわと侵食していくようすを、毎日「その日」に書かれた日誌という記録をたどることで、追体験することができます。

日誌にある明るさの理由は、ユニークな教育を実践したふたりの教師に

この日誌には「戦時下の子どもたちの学校生活」を知ることのほかに、もうひとつ目を引くものがあります。それは、暗く、情報が限られた時代にどうして?と思うくらいに、明るくのびのびとした筆致で書かれていることや、色彩ゆたかで、大胆な構図の絵がそえられていること。

解説の吉田文成さんは、その背景にはふたりの教師の存在があったと書いています。

ひとりは、「合科教育」(教科書にある知識を、国語、算数、理科などといった科目ごとに教えるのではなくて、ひとつの科目の中で総合的に教える、という指導法)に熱心だった瀬田国民学校の矢嶋正信校長。校長は「土に親しむ教育」をモットーにしており、子どもたちは1年生のときから、コメや野菜を育てて観察し、料理をして食べる……という過程を、すべて記録してきました。この日誌の完成度の裏には、この「観察」と「記録」の訓練が生きているといえます。

そして、もうひとりが、そんな校長のもとで教鞭をとっていた智組の担任、西川綾子先生。日誌の制作を思い立ったのには、「本屋さんは店を閉じていて、本や雑誌はほとんど手に入らない。ラジオや新聞は、戦争の実況や記事ばかり」という状況のなかで、「文化がないなら文化をつくろう」という強い思いがあったそうです。

戦時下でも、理想の教育を追い求めたふたりの出会いが生み出した、当時の子どもたちの学校生活がよみがえる、貴重な記録です。用語や、戦時下の状況の解説もたっぷりとつけています。ぜひお手に取ってみてくださいね。