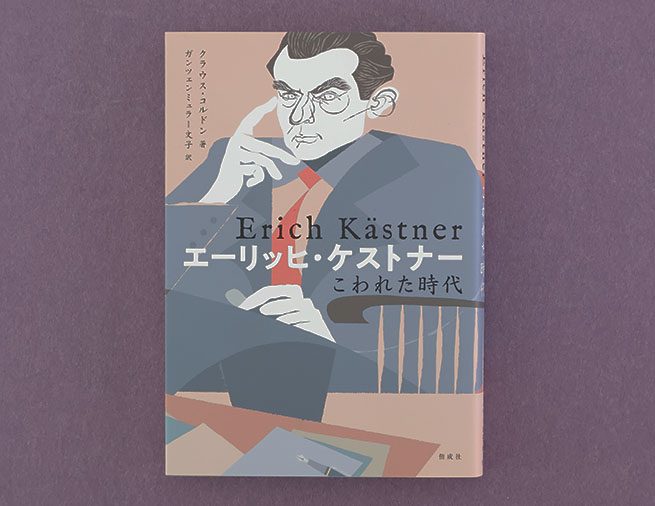

ケストナーといえば、まっさきに思いうかぶのが『飛ぶ教室』。日本では児童文学作家として知られていますが、実は詩人、作家、ジャーナリストとしても活躍したマルチな人でした。そして、ナチ政権下で執筆を禁じられたり著書を焼かれたりしても、国外へ避難しなかった作家でもあります。『エーリッヒ・ケストナー こわれた時代』(クラウス・コルドン 作/ガンツェンミュラー文子 訳)は、そんなケストナーの人生にせまった伝記です。

母と息子の強い絆

エーリッヒ・ケストナーは、1899年にドイツのドレースデンに生まれました。

父親は真面目な革職人のエーミール、母親の名はイーダ。夫婦関係は当初から冷え切っていました。(著者のコルドンは、エーリッヒは、かかりつけ医であるユダヤ人のツィンマーマン博士との不倫によりできた子だった、と断定していますが、あとがきにもあるように、未だに確実な証拠はないようです)

夫に愛情をもてなかったイーダにとっては、息子のエーリッヒはただ一つの人生の光でした。イーダはエーリッヒの幸せのために身を粉にして働き、父親をおいて二人だけで小旅行にでかけたり、息子が家を出た後は30年以上に渡り文通をつづけたりして、ほかの母子にはない、強い絆をたもっていました。

母親の願いかなって、優秀な青年に育ったエーリッヒは、紆余曲折あって、大学で演劇史を学ぶようになります。

当初は演出家をめざしていましたが、アルバイトで書いた詩や批評がメディアの目にとまったことから、学業をつづけながらジャーナリストとして活躍をはじめます。演劇や芸術批評、風刺詩、政治寸評、軽い読み物などが、いくつもの新聞や雑誌に載り、大学を卒業するころには、早くも文筆家として世に知られる存在になっていました。

ナチ政権下でもドイツにとどまりつづけた作家

ケストナーは、その後『エーミールと探偵たち』『飛ぶ教室』などの児童文学でも才能を開花させ、勢力的に文筆活動をします。けれども、1933年1月、ナチス政権が誕生。何十人もの知人や作家、編集仲間が国外に亡命するなか、ナチスに批判的な立場をとっていたにもかかわらず、ケストナーは、ドイツにとどまります。

《国民が悪い時代の運命にどう耐えていくのかを、作家は自らもその一人として体験したいし、すべきだと思います。そう考えると、国外への脱出は、身の危険がさしせまったときにのみ、正当化されます。時代の目撃者となり、やがては証言者となるために、あらゆる危険に立ちむかうことが職業上の義務だと思います》(本文P166より)

その意志は、何度か逮捕された後も変わりませんでした。たびたび国外脱出の機会を得ながらも、ケストナーは終戦まで約12年間、自由に執筆できないままに、ドイツにとどまったのです。(そのあまりに危険な行動の理由の一つとして、母親をおいていけなかったからでは? と著者のコルドンは推測しています)

ナチスに睨まれながらも、あまりに世界的に有名だったケストナー。戦時下でも、ドイツのイメージ戦略のために海外での出版が許されたり、ナチスが許可した映画の脚本家として抜擢されたり……と、その才能と運に助けられます。

(その人気ぶりは、ナチ政権が早々に作った図書館向けブラックリストの、ケストナー作品の項目にも表れています。ここにはこう書いてありました––––「ケストナー/エーリッヒ『エーミール』以外のすべての本を」。『エーミールと探偵たち』はあまりに人気が高かったので、書架からはずされずにすんだのです。ナチ政権が世間の反感や批判を避けるためにくだした決断でした。)

けれども、文筆家にとって自由に考えを表現できないこの時代は、いかに苦しいものだったでしょうか。作家として、花盛りを迎えていた30代のケストナーにとっては、失うにはあまりに長すぎた12年間なのでした。

ケストナーからのメッセージ

政治的に潔白をつらぬいたケストナーは、戦後、早々に新聞社の文芸欄の編集長として活躍。ようやく自由に書ける時代が訪れ、ケストナーの頭の中には、数々の創作のアイデアがつまっていました。けれども、それよりも、戦後の混乱期の中、ドイツ国民が再び同じ過ちを繰り返さないこと、しっかり過去と向き合うこと、正しい民主主義に導くことを自己の急務として、創作を脇に置いて、その任務に全力疾走します。

見た目ばかりの平和にあぐらをかいてしまっていないか、自分の頭をつかい、物事の真髄をみきわめられているのか––––ケストナーの生き方に出会うと、そんなことを問いかけられてるようにも思われます。ケストナーの生み出す言葉の力、そしてよりよい時代を求める熱意に圧倒される、渾身の伝記です。