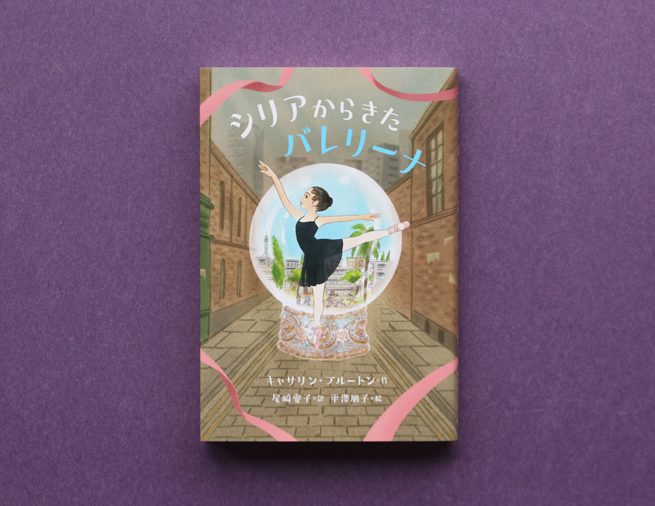

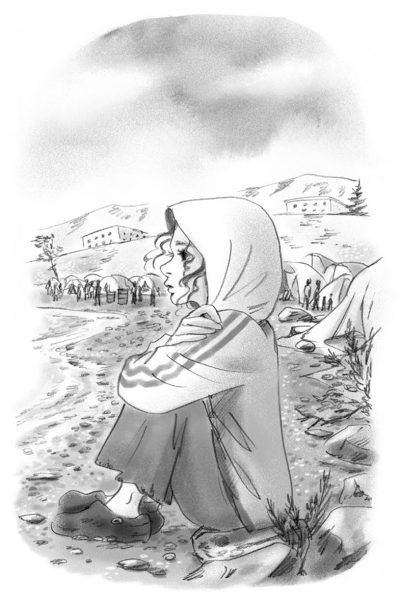

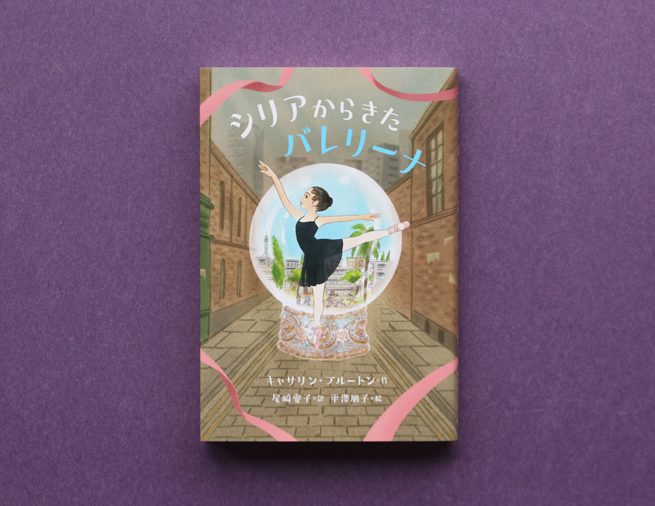

世界各地で繰り広げられている、戦争や内戦。その影には、大きなにまきこまれ、戦火を逃れて難民となる人々がいます。『シリアからきたバレリーナ』(キャサリン・ブルートン 作/尾﨑愛子 訳/平澤朋子 絵)の主人公アーヤも、そのひとり。今回は、家族と平和に暮らしていた少女が、内戦によって家を追われ、海を渡って新たな人生を見つける物語をご紹介します。

「あたしは難民として生まれたわけじゃない」。戦争のせいで居場所を失った少女

イギリスの難民支援センターで、アーヤはバレエ教室に出会う

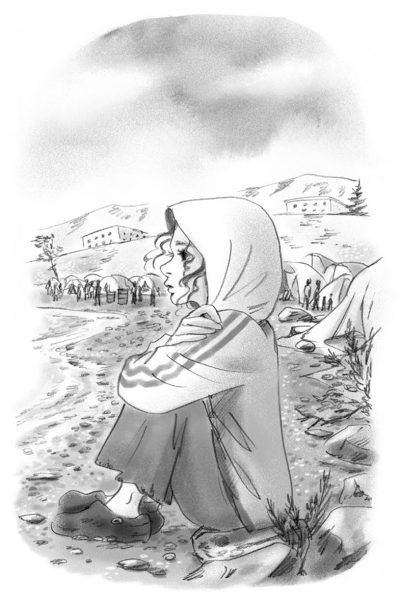

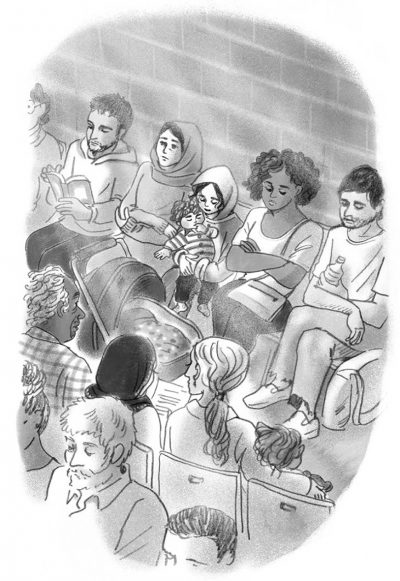

過酷な旅を経て、アーヤとママ、弟のムーサは、イギリスの都市マンチェスターにたどりつきました。イギリスに滞在する資格を得るため、アーヤたちは連日、街のコミュニティセンターの中にある「難民支援センター」に足を運びます。

イギリスに正式に滞在するためには「難民」と認められることが不可欠ですが、センターには同じような人がたくさん来ていて、待たされるばかりです。ママのかわりに、不安な気持ち順番を待っていました。

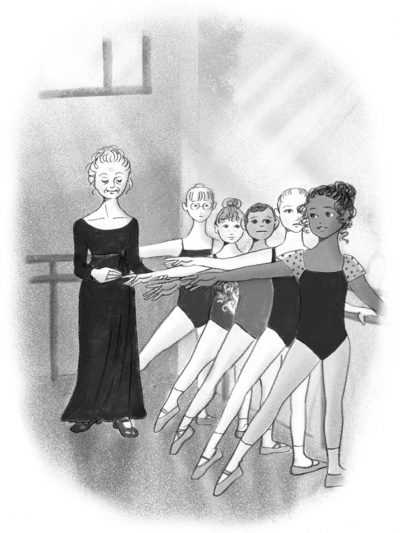

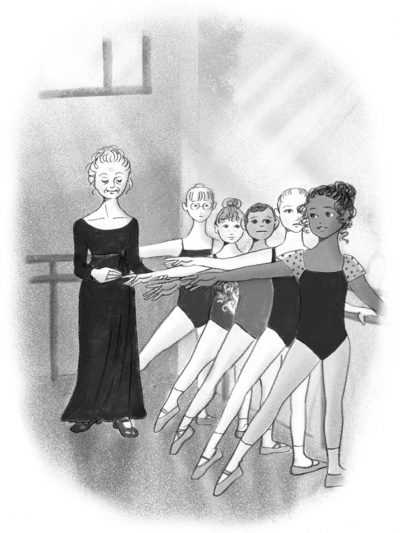

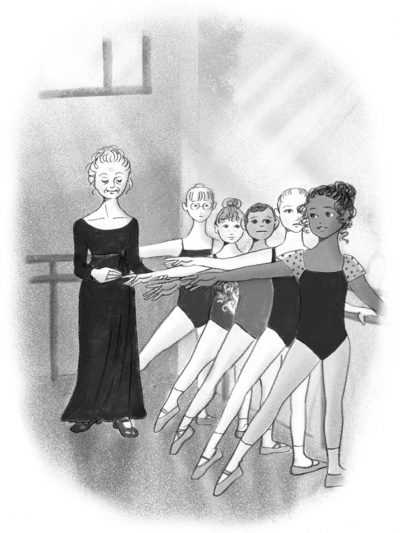

そのとき、、バレエの音楽がきこえてきました。先生らしき指導の声もします。アレッポで、アーヤがなによりも楽しんでいたバレエ。その、音のする部屋へ向かいました。

アーヤが部屋をのぞいてみると、思った通り、バレエ教室でした。コミュニティセンターの2階で、レッスンが行われていたのです。

その日は逃げ出してしまったアーヤですが、はじめに気づいてくれた少女ドッティとの再会、教室の先生で元有名バレリーナであるミス・ヘレナのあとおしなどをうけ、教室に通うようになります。

教室では、ほかの子たちに「難民」としてあつかわれて同情されたり、あわれまれたりすることもあれば、アーヤの心はゆれうごきます。しかし、再びバレエを踊れることのうれしさが、そんなアーヤの気持ちを少しずつ解放していくのでした。

戦争にまきこまれてしまった人々と、どう向き合うべきなのか? わたしたちに考えさせる物語

本作では、アーヤの「現在」の物語と並行して、シリアからイギリスに渡るまでの「過去」の物語が語られます。物語の終盤では、アーヤの過去の物語が現在に追いつき、。

「現在」の物語では、同じ教室の仲間が、境遇はちがっていても、 アーヤと同じように家族や将来の悩みをもっていることがわかり、 その距離はだんだん縮まっていきます。また、ミス・ヘレナから、自分が実は第二次世界大戦の難民だったことも明かされます。

訳者の尾﨑愛子さんは、あとがきでこのように述べています。

日本にいるみなさんが、難民とよばれる人たちと実際にふれあうことは、まだとても少ないでしょう。ですが、今後はきっと、そうした機会も増えていくのではないかと思います。難民の人々と出会ったとき、アーヤとドッティのように、最初はぎくしゃくしながらでも、先入観を排して相手の話を聞き、同時に自分のことも素直に語って友情をきずいていけたら、どんなにすばらしいことでしょう。(中略)個人のそうした小さな行動に、この世界を良い方に変えていく大きな可能性があるのだと思います。

まわり

どんどん読めて、心が動かされるとともに、わたしたちにさまざまなことを考えさせる本作。巻末では「難民」や「シリア内戦」など、物語をより深く理解するためのキーワードも詳しく解説されています。