黒鳥さん、ありがとうございました。つぎに横塚さんに質問です。NPOボルネオ保全トラスト・ジャパンの会員であり、理事を務められたこともあると横塚さんですが、会員になった動機やきっかけを教えてください。

僕は、ボルネオ保全トラスト・ジャパン設立メンバーの一人でした。

ボルネオ保全トラスト・ジャパンは、JICA(国際協力機構)から「ボルネオ生物多様性生態系保全プログラム(BBEC)」でボルネオに派遣された坪内俊憲さんが、まず2006年、現地にボルネオの自然保護区の生態系をつなぐ「緑の回廊」の設置を掲げて「ボルネオ保全トラスト」を立ち上げ、その2年後の2008年に日本で設立した団体です。

現地のボルネオ保全トラストのことも僕は知らなかったのですが、ジャパンを立ち上げようという当時、僕は熱帯雨林に通って写真を撮ったり、作品を発表したりしていたのがきっかけで声がかかり、理事になったのです。

黒鳥さんとは、ボルネオ島のキナバタンガン川に撮影に行った時に、たまたま現地であって、共に現地で行動したのがきっかけで仲良くなりました。まあ、「同じ釜の飯を食った仲間」といった感じですかね。それからは、お互いよく話をするようになり「いっしょになんか作品を作ろう!」という話もしていました。それで今回、『キューのふるさとはボルネオの森』を制作することになったのです。

人の出会いというのはすごいですね。NPOの活動など、みんなで知恵を絞って同じものを目指す集まりと言うのは、人の輪を広げていくんだなっていうのをつくづく感じました。

横塚さんといえば、西表島に移住してイリオモテヤマネコの撮影した写真家として有名ですよね。その後は世界の熱帯雨林、とくにボルネオに通い詰め、その成果をいくつか本にもされています。熱帯雨林の魅力について教えてください。

まず、僕自身が生まれ育ったのが横浜なのですが、横浜っていうのは、いわゆる気候区でいえば「温帯」になるわけですよね。その温帯から西表島に移住して10年間いましたけど、西表島は「亜熱帯」です。温帯は知っていて、つぎに亜熱帯に行って10年間くらして、さらにその次にある「熱帯」に想いを寄せるようになっていったというわけです。

西表島には、西表に生息してない、たとえば熱帯地域のチョウなどが台風などの影響で運ばれてくることがあります。台湾とかフィリピンに生息するものがやってくるわけです。そして、そのまま定着するものもいれば、気候があわなかったり、食草がなかったりといろんな理由で定着できない種類もいます。

そうした外国からの「お客さん」を見るたびに、次の世界である熱帯が見たいという思いがどんどんと強くなっていって、最初に選んだ地が東南アジアのボルネオ島だったのです。ボルネオ島を選んだ理由は、西表島は動物地理区で、ボルネオ島と繋がりがあるからです。

動物地理区とは、そこに生息している哺乳類や鳥類で世界を6つの地域に区分したもので、旧北区、新北区、東洋区、新熱帯区、エチオピア区、オーストラリア区があります。日本の大半は旧北区ですが、西表島のある南西諸島が東洋区に入ります。また、世界の3大熱帯林といわれる東南アジア(東洋区)、南米のアマゾン(新熱帯区)、コンゴなどのアフリカ中部(エチオピア区)の中で、同じ熱帯でもボルネオ島が動物地理区で西表島と繋がるので魅力を感じたのです。とはいえ結局、僕は新熱帯区のアマゾンや中米のコスタリカ、エチオピア区のマダガスカル島などへも足を運びましたけどね。

西表島ではずっとヤマネコを撮影していましたが、撮影していて、最初ヤマネコはずっと撮れなかったのですよ。3年ぐらい撮影できませんでした。それでその後、撮れるようになったのですが、それは西表島という環境を知ることができてからです。

つまり、その土地の環境や生物の繋がりを知らないと、撮影や研究で目指す動物がいても、たどり着けないことを西表島で学んだのですよ。だからボルネオに行ったときも、まず環境を知ることから始めましたね。いきなりオランウータンにアプローチするのではなく、まず森の気候やしくみ、生き物たちのつながりをじっくり見ることからはじめたのです。

でも、熱帯雨林ってすごく困るんです。そのつながりがあまりにも細かすぎて、たくさん悔しい思いをしました。せっかくすごい素材を目の前にしているのに、自分の知識が追いついていないせいで、じゅうぶんに表現できずに帰ってきたことがよくありましたね。結局ずっと失敗の連続できていますね。だけど、僕は失敗を大切にしているのですよ。失敗から学べるからです。そのお陰で僕は多少なりとも成長できたと思っています。

横塚さんに最後の質問です。近年は「写真絵本作家としての活動に重きを置いている」という横塚さんですが、今回、写真と構成も担当ということで、気をつけたことなどがありますか?

今回は著者が黒鳥さんなので、僕はボルネオ関係の写真だけを提供すればいいと思っていたのですが、思いがけずストーリー作りなど全体の構成まで頼まれてしまったのです。構成するにあたり、まずは黒鳥さんと編集の刑部さんと3人で多摩動物公園へキューに会いにいきました。すると黒鳥さんの姿をみつけたキューが駆け寄ってきたんです。このシーンを目の当たりにして、本の最初のページは動物園のキューからだと確信しました。同時にページの最後も動物園で締めくくろうと思いました。このときに撮影したキューの写真を表紙や本文で使っています。

この本のストーリーを作るにあたっては、キュー、多摩動物公園のスカイウォーク、ボルネオの熱帯雨林の多様性、森林伐採や大規模アブラヤシ農園などの環境問題、その問題とわたしたちの生活とのつながり、NPOの活動、そして黒鳥さんという人物、それらのピースをどうはめ込んで、ストーリーを作ったらいいのか、まずは、黒鳥さんとキューの時間軸をリンクさせました。具体的にはキューと黒鳥さんの生い立ち、スカイウォークの建設などすべてのピースにある時計を回しながら話を展開させたのです。

その中で僕が特にこだわったのが、ストーリーの中にキューが登場しないページでも、できる限りその存在を本文や写真キャプションに記すことで“ふたり”の時間軸を共有させたかったことです。そして、保護されてから現在まで動物園で暮らすキューと動物園での勤務を終えて様々な活動をしている黒鳥さんが再び出会うことで、動物園の動物から地球環境と僕たちの問題が見えてくる。そんなストーリーを描きました。いくつものピースをはめ込んで、一つの絵が出来上がった気分でした。

最後に。僕と黒鳥さんは、自然や動物に対して志がかなり重なるのですが、そのアプローチの仕方に大きなちがいがありました。僕は野生動物側からで、黒鳥さんは飼育の方からです。まったくちがう世界ですが、今、そのベクトルは同じ方向に向かっています。見てきたものや体験してきたものがそれぞれに大きくちがいますが、おたがいが分断するのではなく、手を結ぶことが大切なのです。その成果がこの本だと思っています。

「いつか二人で仕事をしよう!」そんな話を居酒屋で焼き鳥をほおばりながら話していたことがありましたが、この本作りで実現したのです。

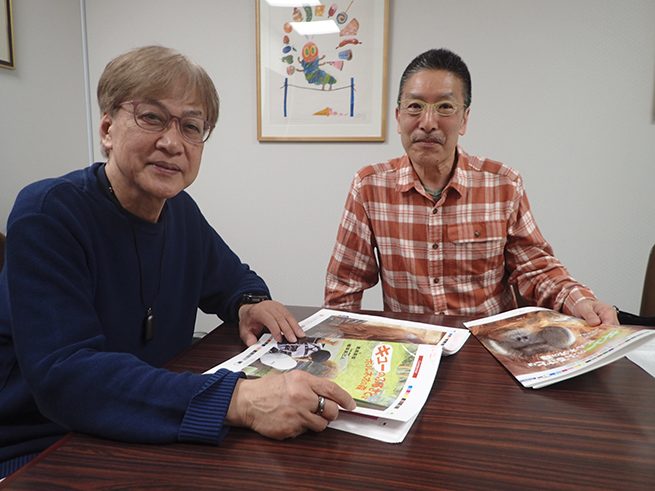

左:黒鳥英俊さん 右:横塚眞己人さん