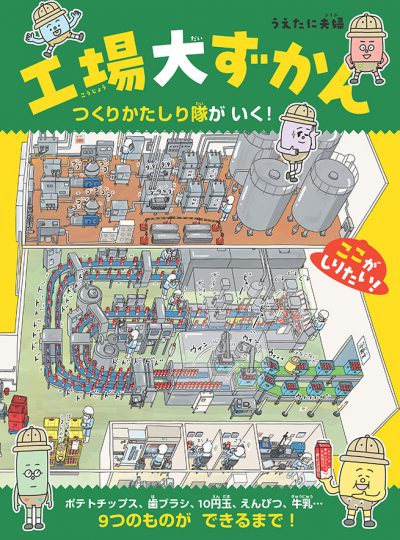

『工場大ずかん つくりかたしり隊がいく!』は、9つの製品(えんぴつ、ポテトチップス、歯ブラシ、10円玉、牛乳、ビー玉、けんばんハーモニカ、くつした、絵本)ができるまでを、製造工程+俯瞰図でみていく、絵本で「工場見学」ができる1冊。著者の理系イラストレーターユニット「うえたに夫婦」にこの本についてお話を伺いました!

理系イラストレーターというユニークな肩書きでご活躍されているうえたに夫婦さん。おふたりで活動をされるようになった経緯、また、これまでに、手がけられてきた本についてぜひおしえてください!

以下、質問には「夫」がこたえます。

もともとは、妻がハンドメイドでアクセサリーなどを作っていたことがはじまりです。作った物をイベントで販売する際、私は手伝いで同行していたんですが「せっかくだから自分も何かやりたい」と思うようになったんです。

当時、私は化粧品メーカーで研究員として勤務していて、絵を描くのが好きだったこともあり「いつも使っている実験器具をキャラクターにしたら面白いかも」という発想から「ビーカーくん」というキャラクターを思いつきました。その後、自作のビーカーくんグッズを作り、一部の書店や雑貨店で取りあつかってもらうように。グッズを作るのは妻が担当してくれて、その頃から夫婦2人で活動するようになっていきました。

そんな中、グッズを見たある出版社の編集者さんから「ビーカーくんの本を出しませんか」と連絡をいただき、本を出版することになりました。私も妻も昔からイラストの仕事に興味があったので、本を出すなら正面から取り組もうと1冊目の本が出るときに化粧品メーカーを退職しました。その後、ありがたいことに他の出版社からもお声がけいただき、1冊目の本が出てから約9年、現在も本やイラストの仕事を続けています。

また、イラストレーター×理系というのがめずらしいと言ってもらえることが多く、「理系イラストレーター」を名乗るようになりました。理系の道を進んできて、今このような仕事をしているのが自分でも驚きです。子どもたちが理科・科学を楽しめるような本をこれからも描き続けたいです。

今回の『工場大ずかん つくりかたしり隊が いく!』の制作はどのような流れで進めていったのですか?

一番最初にお声がけいただいた時に「ものができあがるまでを深掘りしたような絵本を作りたい」とこちらから提案し、いろいろ考えたのですがうまくまとまらず、数年がたち・・・・・・(笑)。もともとは物語仕立てだったのですが、もっとシンプルに図鑑っぽい方がいいとなり、そこから一気に動き出しました。

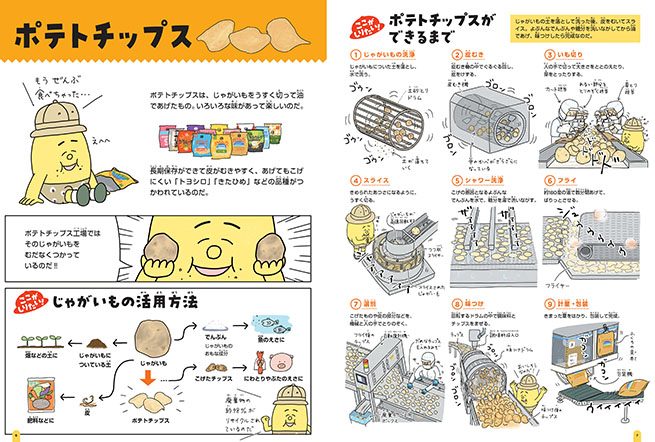

あらためて「ものができあがるまで」をどう描いていくかを考えつつ、並行して担当編集者さんと一緒に「品目を何にするか」を検討しました。結果「子どもたちに身近なものがいいよね」となり、えんぴつやポテトチップス、牛乳など9品を選出。その後、それぞれを製造している会社や工場に足を運び、製造工程やその中での工夫などをすみずみまで取材させてもらいました。

話を聞きながら写真を撮ったり、観察したり、いろいろ大変なのですが、私は製造工程を見るのが大好きなので楽しい時間でした。工場では「ここは写真NGです」という場所もあり、メモでイラストを描いて覚えておくなど、各会社さんの取材に対する基準が異なるときがあるので、そこはちょっと苦労しましたね。

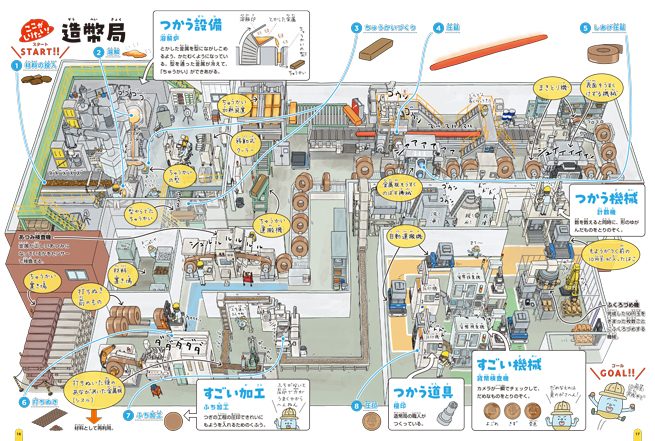

その後、取材をもとに描いたラフ(下書き)を各会社さんに送って、チェックをしてもらって、OKが出たら仕上げへ。俯瞰図の細かさなどもあり、今まででいちばん時間をかけてできあがった本です。

ちなみに、工場を上から見る俯瞰図のページは、担当編集者さん・デザイナーさんと何度もやりとりしました。「文字の色や配置」「イラスト全体の大きさ」など、いろいろとアドバイスをいただき、最終的に良いものができあがりました。プロの方々の視点・工夫はいつも本当にすごいなと思います。

すみずみまでみどころ満載の本ですが、つくりかたの過程で、個人的に「ここにコーフンした!」というポイントがあったら教えてください。

コーフンポイントはたくさんありますが、特に印象に残っているのはポテトチップスの選別のところです。フライ後のポテトチップスで焦げているものを取りのぞく工程があるのですが、ある程度機械が取りのぞいたあと、さらに人が手でも選別をします。その作業をする人がまさに職人で、すごいスピードですぱすぱと取りのぞいていくんです。

その職人さんに直接話をきくと「体が勝手に反応している」とのこと。案内してくれた方は「簡単に見えるけど、素人にはできない。長年やる中でこのスピードでできるようになる」とおっしゃっていました。

実際に工場で見学&取材もされたということで、担当編集者がおふたりの取材力に驚いていました。工場見学がお好きなお子さんも多いと思いますが、どのような点をみるのがおすすめでしょうか?

工場見学に正解はないと思いますが、私が思うのは、当たり前のようですが「原料がどんどん変化して最後は製品になった!」とできあがる過程を楽しむのが1つ。そして、さらにものづくりの楽しさを深めるには、自分の仮説を持ちながら見ていくのが良い方法かなと思います。

たとえば「あそこでシャワーをかける理由って、もしかするとこんな役割かな?」とか「あの機械で重さをはかっているのかな?」など。説明してくれる人がいるならきいても良いですし、もしそういった人がいないならメモしておいてあとから調べるのもアリですね。そうすると、実は目に見えない工夫があることに気がついて、より充実した工場見学になると思います。

取材した製紙工場

これは余談ですが、製造している側の人は、いつも当たり前のように見ている風景なので「あえて説明する必要はないかな」と思ってしまうようなんです。なので、私は取材をする時は「このセンサーでチェックしてるんですか?」とか「この切れ端って、再利用するんですか?」とか、細かいことをバンバンきいています。そこから制作秘話や裏話などをきけることもあって楽しいです。

本のテーマとなる題材はどのように探されていますか?

題材の探し方はありきたりかもしれませんが、すでに出されている本を参考にするという方法です。書店や図書館などで科学の書棚をよく見るんですが「あ、この分野って難しい内容のものしかないな」「実験の本って、あんまり漫画はないなぁ」など、ないものを探すということをよくしています。家から15分くらいの場所に国立国会図書館(関西館)があり、さまざまな本がそろっているのでよく行ってます。

今後とりくみたい、いま興味があるテーマはなんでしょうか?

いろいろありますが、そのうちの1つのテーマは「発明」です。たとえばマジックテープは自分の服や犬の体に植物の実がついたことがきっかけで、その実のトゲトゲの形を参考にして作られています。こういった話や、さらにはあまり知られてないけど実はすごく世の中の役に立っている発明の、生まれたきっかけや経緯などを集めて1冊にしてみたら楽しそうです。

また、そこからさらにつっこんで特許についても描きたいです。特許ときくと「なんだそれ」「難しそう」と思うかもしれませんが、そういうテーマこそ、楽しく読める本にして世に出していきたいなと思っています。実際に特許を持つ会社に取材なんかもできたら行きたいです。取材に行くのは新たな発見があって好きなんですよね。機会があれば描いてみたいです。

ありがとうございました! 次回作も楽しみにしています。