『ユージン・スミス 楽園へのあゆみ』は、フリーライターの土方正志さんが、元妻のアイリーン・美緒子・スミスさんなど、関係者への取材を重ねてつづった、ユージン・スミスの希少な伝記です。

写真集『水俣』で知られる、世界的にも有名なフォト・ジャーナリスト、ユージン・スミス。水俣病とともに語られることの多いユージンですが、彼はどのような人生を歩んできた人物なのでしょうか。そして、どのような縁で、水俣に足を運ぶことになったのでしょうか。

ジャーナリスト、ユージン・スミスが誕生するまで

ユージン・スミスの生涯を追う本書。前半は、彼のジャーナリスト人生のなかで、いくつもの経験が彼の撮影への姿勢を変えていったことが、語られます。

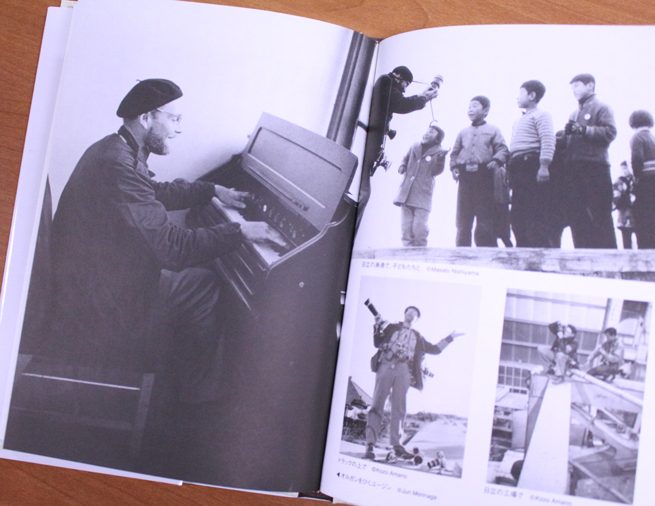

日立の写真を撮っていた頃のユージン。持ち前の陽気さで、子どもたちともすぐに仲よくなったそうです

1918年、アメリカのカンザス州で生まれたユージンは、若いころ写真家をめざした母親の影響で、自然とカメラを手にするようになります。すぐに写真にのめりこむようになり、高校生のときにはすでに、地元新聞に写真を定期的に買ってもらうことにも成功します。

けれども、その頃、ユージンの報道写真のあゆみを変えた、最初のできごとがおこります。それは、事業に失敗した父親が自ら命を絶ったことでした。ニュースは、ユージンの写真を買ってくれていた同じ新聞に掲載されたのですが、その内容は家族が抱える哀しみを顧みない、心ないものだったのです。

それまでユージンは、写真を撮る立場でしか新聞を見ていませんでした。写真が新聞に掲載されて、いくらかのお金をかせぐことによろこびを感じていました。けれども、新聞の紙面の背後には、おとうさんを亡くして悲しんでいる自分のような人間がたくさんいることに、はじめて気がついたユージンは、写真を撮るとはどういうことなのかを真剣に考えるようになりました。(P.9)

一度は報道に嫌気がさしたものの、あえてその中に飛び込むことで、報道の真髄を学びたいと考えたユージンは、やがて、テレビのなかった時代に報道の最前線であったニュース雑誌「ライフ」のカメラマンとして、戦地へ赴くようになります。しかしこれも、ユージンの目指す報道の姿ではありませんでした。過酷な状況を目にするうち、「いいところ」ばかりを見せようとする軍の要求に、ユージンは次第に反発の気持ちを強めていきます。

ユージンの記事の中心は、しだいに、たたかいそのものではなく、逃げまどう人びとの表情や、捕虜収容所に収容された民間人のくらしなど、たたかいの渦中におかれた人間そのものへとうつりかわっていきました。(p.26)

太平洋戦争の激戦地、サイパンでの写真。追い詰められ、身投げをする日本人の姿はユージンに深いショックを与えます。

日本への最初の渡航、そして水俣へ

後半は、いよいよユージンが日本へ赴き、水俣へ人生を捧げるまでを描きます。

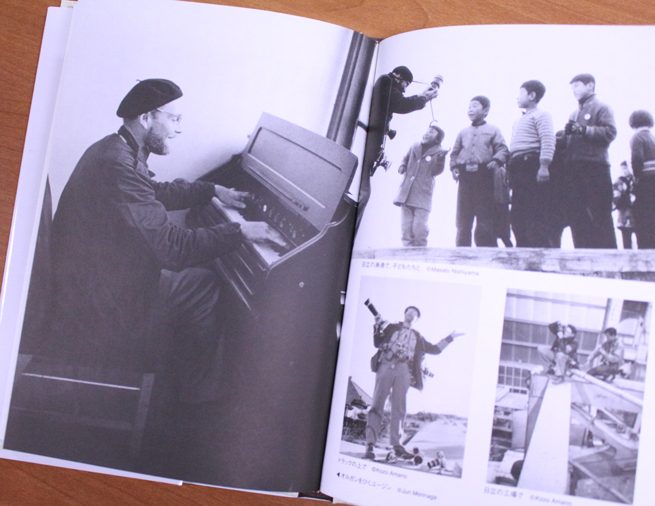

ユージンが、最初に日本を訪れたのは1961年、43歳のときでした。高度成長期、すでに世界の大企業として名を広めていた日立製作所が、戦災からたちなおりつつある日本企業の姿を世界に広めたいと、製作所で働く人たちの撮影をお願いしたのです。

10年後の1971年、「いま大変な事件になっている漁村がある」と、熊本県の水俣市のことを紹介されたのです。水俣市で発生した、手足や口がしびれる、目がみえなくなるといった症状から始まり、やがて身体中を痙攣させて死んでしまう、恐ろしい病〈水俣病〉。当初は奇病とされていましたが、発生から15年後の1967年、ようやく市内の大きな肥料会社が海に流した工場排水が原因と特定されます。ユージンがこの話をきいたとき、患者たちは自ら肥料会社に賠償をもとめて訴えをおこしており、それは全国的な運動に発展していました。

この話は、ユージンの心をすぐさまつかみますが、その理由は、漁村が撮影できるということだけではありませんでした。本書では、ユージンのこれまでの数々の過酷な経験や、撮影を通して強まっていた思いが、水俣に結実したということが、描かれていきます。

水俣での撮影は約4年におよびました

私たちがユージン・スミスの姿から学ぶこと

ユージンが、人間の「真の姿」にこだわって、撮影を行ってきたように、本書も決して聖人ではないユージンの、ありのままの姿が描かれていることが魅力のひとつです。無鉄砲で、こだわりが強い。ときには、大好きなお酒に飲まれてしまうこともあったそうです。その一方で、人と真につきあうからこそ多くの人に信頼され心を開かれた、ユージン・スミス。そんな彼に親しみを抱いたのは、水俣の人々も同じだったようです。

人との付き合い方、希望の持ち方、仕事への向き合い方。ユージン・スミスの人生からは私たち自身も学ぶことが多くあります。