保育園に勤めていると、好きか嫌いかにかかわらず、虫が身近になります。

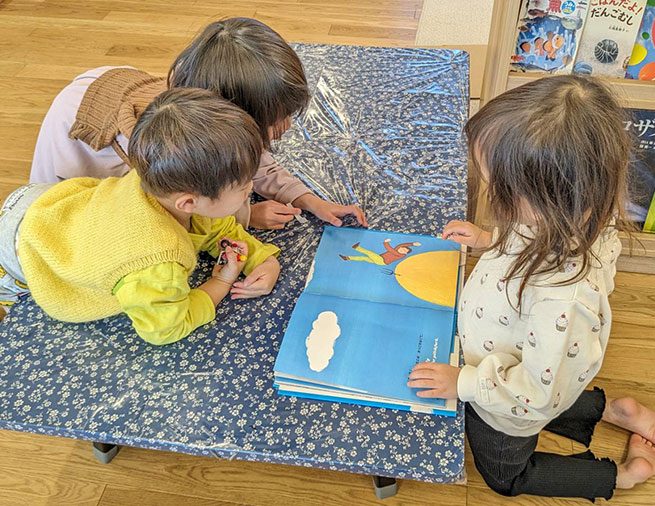

保育園の子どもたちはいろんな虫に興味をしめして探しだし、砂場用のバケツや、牛乳パックなどさまざまなものに虫を入れてしまいます。

子どもたちにとって一番身近な虫はダンゴムシ。花を植えている保育園のプランターのほとんどが、ダンゴムシをみつけたい子どもたちによって、ひっくり返されます。でも、子どもたちが真剣に探している姿を見ると「ダメ!」とは言えなくなります。

みつけた毛虫が、毒をもっているのか、もっていないのかわからないと困ることもあります。あるとき、園庭のパンジーの花にツマグロヒョウモンの幼虫がいて、子どもたちは大騒ぎ。幼虫は黒くてびっくりする姿をしているのですが、毒はなく、毎年きれいなちょうちょになって飛んでいく姿を見せてくれます。

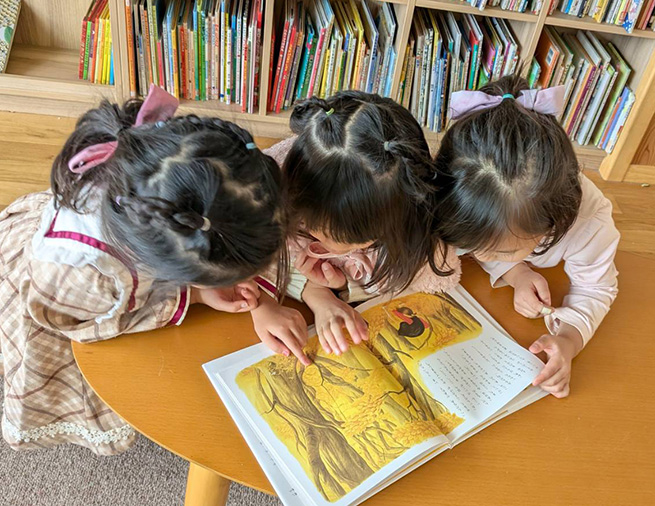

絵本『はらぺこあおむし』で、あおむしがさなぎになって、ちょうちょに変化するようすを見ていた子どもたち。園庭で実物を見て「さなぎになった!」と話しているのを聞き、絵本と現実の世界がつながったんだなあとちょっとうれしくなりました。

つかまえてきた虫を「すぐ放しなさい!」と子どもに言うより、虫からいろいろなことを学びたい。

子どもたちがつかまえてきた虫をどうするか、悩むこともあります。「放してあげようか」と言うときも、もちろんあります。

わたしが子どものころ、夏にたくさんのセミをつかまえられるのがうれしくて、虫かごが真っ黒になるくらい集めていました。次の日、死んでしまったセミを虫かごからガサガサと出したときの音を、いまでも覚えています。

まわりのおとなから、「放しなさい」と言われることもなかった何十年も昔の話ですが、わたしは虫たちからたくさんのことを学んできました。

昨日まで動いていたのに、次の日には死んでしまうということが、虫とのつきあいではおこります。でも、つかまえた虫をじっくり観察し、知る機会を持たないのはもったいない。カブトムシやテントウムシ、ダンゴムシと飽きることなく遊んでいる子どもたちの心の動きに、寄り添えるおとなでいたいと思います。

絵本を通して、さまざまな虫の姿や生態、人間の暮らしとのつながりを子どもたちに話していくことができたらすてきですね。

虫が好きな子どもたちにぴったりな本。

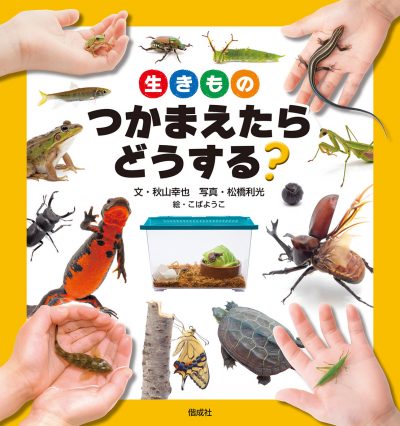

『生きものつかまえたらどうする?』(秋山幸也 ・文、松橋利光・写真、こばようこ・絵、偕成社)

虫をみつけたとき、今はスマホのカメラを使えば、虫の名前がすぐにわかります。調べてみて「飼えそうだな」と思ったら、この本がおすすめ! 本のなかでは、命と向き合うという大切なこともちゃんと書かれています。夏から秋のバッタの季節に、保育園で大活躍します。

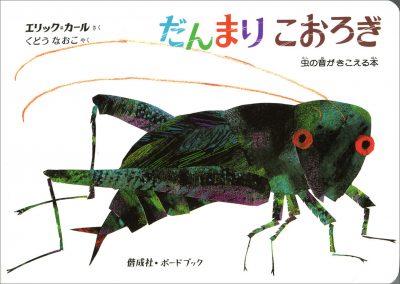

『ボードブック だんまりこおろぎ』(エリック・カール 作、工藤直子・訳、偕成社)

小さなこおろぎがいろんな虫たちと出会い、あいさつしたくて羽根をこするのですが、なかなかあいさつができません。仲間の女の子と出会ったときに、初めてとてもきれいな声で鳴くことができるようになります。この本ではページをめくるごとにこおろぎが大きくなっていきますが、そのようすを子どもたちは見逃しません。本を通して、鳴くのはオスのほうという、こおろぎの生態にも興味を持ってくれたらうれしいです。