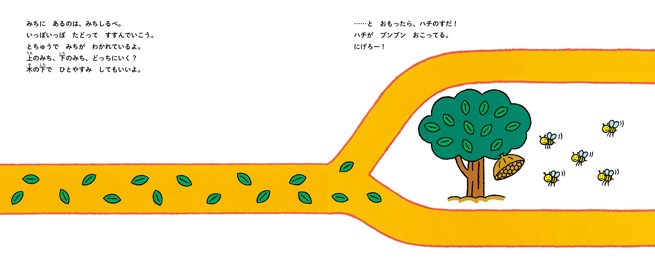

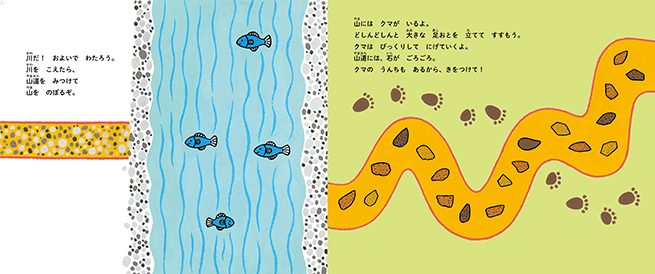

「冒険」という言葉を調べると「日常とかけ離れた状況の中で、何らかの目的のために危険に満ちた体験の中に身を置くこと」と書かれています。この本は、まさに目が見える子どもにとっては日常とかけ離れた状況を味わうことができる本です。手でページを触るとザラザラ、ボコボコ、ツルツルとした様々な刺激が指先を通して伝わってきます。ひととおり感触を味わったら、青い小さな足跡の上にそっと指を立ててみて、さあ、冒険のはじまりです!

私は2020年に初めて点字つきさわる絵本に出会いました。きっかけは障害のある人の生涯学習の場をつくる「超福祉の学校プロジェクト」に参加し、そこから始まった「※りんごプロジェクト」という活動でアクセシブルな図書を知ったことです。

初めて点字つきさわる絵本に触れた時の衝撃は今でも忘れられません。それまで絵本は目で見るもの、文字は目で読むものが当たり前だったからです。

自分の読書の「当たり前」が崩れたとき、とても楽しくなりました。世の中にはこんな魅力的な本があるのに、それを知らないのはもったいない、もっと多くの人に知ってほしいと思い、りんごプロジェクトの活動を続けています。

りんごプロジェクトで一緒に活動している、図書司書で全盲の佐藤聖一さんにもこの本を読んでもらい、このような感想をもらいました。

「見えない子どもと見えるこどもが一緒に読書を楽しむとか、見えない保護者が子どもに読み聞かせをするとか、障害のある子どももない子どもも一緒に楽しめる本ですね。大人向けの説明が裏側についているのもよいですね。」

そう、この「一緒に」がいいのです。

この絵本の魅力は、その触感だけでなく、全ての子どもが一緒に楽しめるという点にあります。見えない子どもたちが触覚を通じて物語を感じ、見える子どもたちもその新しい体験を共有することで、お互いに対する理解と共感が深まります。

子どもの頃から一緒に遊び一緒に学ぶ、そんな経験をした子どもたちはどんな大人に育っていくでしょう?

この本には、ユビッキーというかわいいキャラクターが登場します。冒険好きなユビッキーが読者を応援しながらゴールまで伴走してくれます。

新しいことにチャレンジするときは勇気が必要です。本の世界だけでなく現実の生活でも、ユビッキーのような伴走者の存在が、子どもたちに勇気を与え、困難な状況でも前向きにチャレンジする心を育てます。ユビッキーの冒険を通じて、子どもたちにも自分自身の可能性を信じ、挑戦する勇気を持つことの大切さを教えてくれている本です。

私はこの『ぼうけんしよう!』を初めて手に取ったとき、最初は文字を目で読んで指でたどりながらゴールしました。2度目は目を閉じて手の感触を頼りにページをめくって進んでいきました。視覚情報を遮り、手に神経を集中させて冒険物語を進んでいくと、頭の中に豊かな世界が広がってドキドキわくわくしてきて、想像以上にゴールまでの道のりが色鮮やかで楽しいものでした。

それにしても、スギヤマカナヨさんの絵本はどうしてこんなに魅力的なんでしょう。エネルギッシュで楽しいことや人が大好きで、好きの気持ちがあふれた作家さんです。そんなスギヤマさんの遊び心が感じられる本書のふろくもぜひ楽しんでください。

スギヤマカナヨさんの絵本は、単なる読み物ではなく、子どもたちの成長を支える学びのツール。この『ぼうけんしよう!』は、視覚に頼らない新しい読書体験を通じて、子どもたちの想像力と感受性を豊かにし、多様性を尊重する心を育てる一冊として、多くの家庭や教育現場で広く愛されることを期待しています。

※りんごプロジェクト

アクセシブルな図書や機器を一度に体験できる場を提供するために立ち上げられたプロジェクト。「誰もが図書を楽しめるための体験会」として図書館や学校のほか、イベント会場や放課後等デイサービスなど、さまざまな場所で出張授業や体験会を開いている

古市理代(ふるいちみちよ)

NPO法人ピープルデザイン研究所理事。りんごプロジェクトのコーディネーターとして有志とともに全国各地でアクセシブルな図書の体験会を企画開催している。様々な活動を通して誰もが個性を発揮して楽しめるインクルーシブな社会を目指して活動中。NPO法人アクセプションズ理事長。