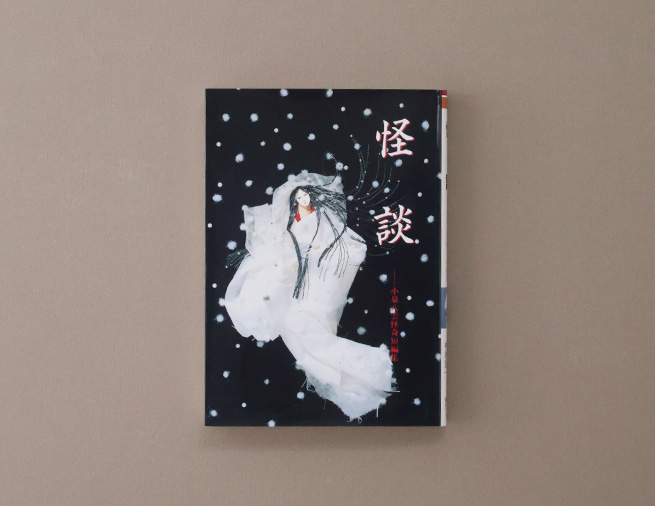

「雪女」「ろくろ首」「耳なし芳一」……日本の怪談話として、一度はその題名を耳にしたことがあるのではないでしょうか。実は、これらの怪談話がいずれも、ギリシアに生まれ、のちに日本に帰化したラフカディオ・ハーン(小泉八雲)が英語で出版した本から世に広まったものだと知っていましたか? 偕成社文庫『怪談』(平井 呈一 訳)は、八雲が出版した5作から19編を厳選した、怪奇短編集です。

日本に、そして怪談に魅せられた、ギリシア出身のジャーナリスト、小泉八雲

小泉八雲、出生名ラフカディオ・ハーンは、1850年にギリシアで生まれます。日本への関心が芽生えたのは、新聞記者として働いていたアメリカで、ひょんなことから出会った「古事記」でした。日本の神話や伝説を通して日本への関心を高めていったハーン。そんな折に、偶然雑誌社から「日本旅行記」の執筆の仕事が舞いこみ、1890年に初来日します。39歳のときでした。

来日してまだ日の浅いうちに、日本に何か自分と深く通ずるものを感じたハーン。早々に雑誌社との契約を破棄し、日本へ永く住むことを目的に、島根県松江市の中学校で外国人の英語教師の職を得ます。かねてから「古事記」を読んで憧れていた神話の地、出雲に住むことになったのです! やがて、旧松江藩士の娘、小泉節子と結婚。古歌の「八雲たつ出雲」という言葉にちなんで「小泉八雲」と名乗り、日本へ帰化します。

八雲はのちに、早稲田大学や東京帝国大学で英文学を教えるようになりますが、その傍ら、ほとんど毎年のように日本に関する多くの著作を欧米で刊行します。とりわけ、古い伝説や奇談に強い関心を持ち、それらを熱心に収集します。代表作『怪談』(原書:KWAIDAN)をはじめとした怪談話に収録されているのは、日本(や中国)の怪異談をもとにした再話ですが、これほどまでに広く長く、私たちの世にもそれらの話が残るのは、八雲ならではの文章の練り上げを経て、文学作品として高い完成度をもっているからにほかなりません。

小泉八雲作品から厳選した、怪奇短編集

本作は、八雲作品を深く愛し、『全訳小泉八雲作品集』を手がけた英文学者の平井呈一氏が、作品集で手がけた翻訳をもとに、小学生にも理解できるようにやさしい言葉に書き改めたものです。八雲作品5作から、19編を厳選して収録しています。

・『怪談』(1904年刊)より……「ムジナ」「雪女」「安あ芸き之の介すけの夢」「ほうむられた秘密」「食人鬼」「青柳ものがたり」「ろくろ首」「耳なし芳一の話」

・『骨董』(1902年刊)より……「幽霊滝の伝説」「茶わんの中」「常識」「おかめの話」「忠五郎の話」

・『日本雑記』(1901年刊)より……「梅津忠兵衛」「まもられた約束」「やぶられた約束」「果か心しん居こ士じ」

・『明暗』(1900年刊)より……「和解」

・『天の川綺談』(没後刊)より……「鏡のおとめ」

話の舞台となるのは、江戸や京都、鳥取、能登などの全国津々浦々。ここでは2つのお話をピックアップしてご紹介します。

⚫︎梅津忠兵衛

怪しい女にとつぜん、しばらくの間と、赤子を託された梅津忠兵衛。訝しみながらも根が親切なので赤子をうけとると、なんとこの赤子、姿は変わらないのにどんどん(ついに200kg以上にまで!)重くなります。「一度かわした約束は守らなければ」と、忠兵衛があらゆる筋肉をつかって赤子を抱き続けた末、突然赤子が手の中から消えてしまいます。すると、赤子を預けた女が戻ってきて……。

⚫︎やぶられた約束

妻を看取ったとある武士は、妻に「二度と縁組はしない」と約束します。ところが、それから1年と経たないうちに、武士は若い妻を迎えることに。ある晩、後妻がひとりで留守番をしていると、亡き妻のおそろしい霊が現れ「わたしゃ今でもこの家の女房じゃ。でておゆき。(中略)うちの人につげ口でもすれば、わたしゃおまえを八つ裂きにしてくりょうぞえ。」とつげます。後妻は怯えて夫に離縁をつげますが、夫はその訳を知りたがり、ついに若い妻はこの晩のできごとを話してしまい……こちらは、みごとに恐ろしい結末が待っています。

江戸時代の頃まで、当たり前のように、人々の身近にあったこれらの怪談話。恐ろしい中にも、亡き者の哀愁や、人々の人情が感じられるお話も多く、怖さだけではない、ゆたかな読書体験が得られるはずです。