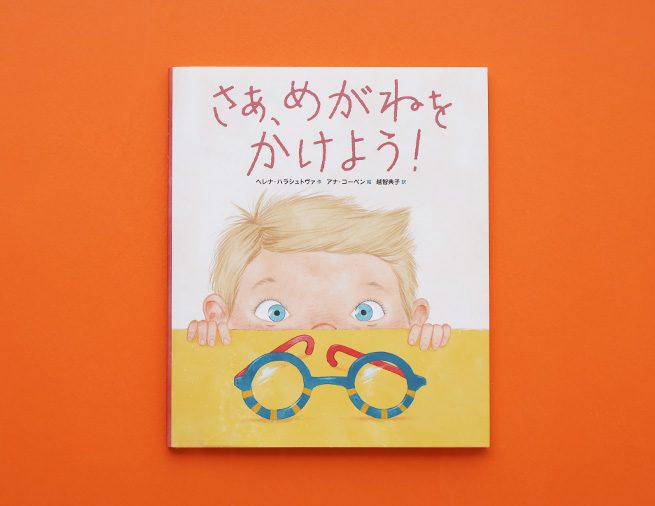

子どもの視力は年々低下していて、いま、小学生の5人に1人は、めがね・コンタクトレンズを使用しているそうです(2024年ロート製薬調べ)。『さあ、めがねをかけよう!』(ヘレナ・ハラシュトヴァ 作/アナ・コーベン 絵/越智典子 訳/中山百合 監修)は、めがねをかけている・これからかけはじめる子どもたちに向けた、目とめがねにまつわる知識絵本です。

小学生が知っておきたい、目とめがねのはなし

本作は、最近めがねをかけはじめた近視のジョーと、幼い頃からずっとめがねをかけている遠視のキティと一緒に、目とめがねにまつわるさまざまなことを学んでいく、チェコ生まれの翻訳絵本です。

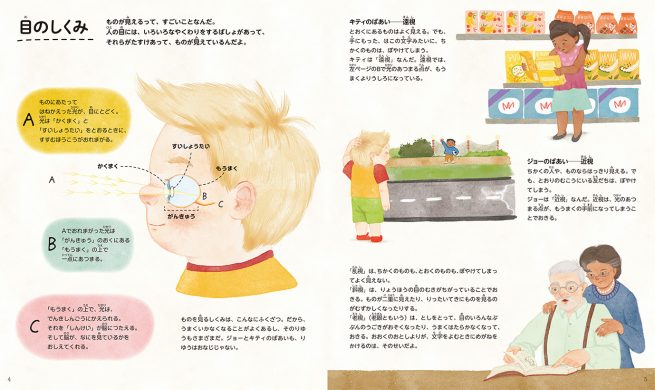

まず学ぶのは「目のしくみ」です。

このページでは、ものを見るしくみと、それがうまくいかなくなるとどうなるか、ということを説明します。

近視は、ちかくの人やものははっきり見え、とおくの景色がぼやけてしまうこと、それに対して遠視は、とおくのものはよく見え、手元の文字などがぼやけてしまうことを指します。そのほかにも乱視や斜視、老視(=老眼)など、さまざまな見え方の症状があり、原因はそれぞれちがいます。

もし、ものが見えにくいなと感じたら、早めに眼科に行くことが大切です。「眼科(目のびょういん)にいく」のページでは、眼科でどんな検査をするかを紹介します。

ほかにも、正しいめがねの選び方や、めがねがなかった時代の人々のはなし、めがねが発明されるまでの歴史、目を大切にするために日常生活で気をつけること、ほかの生きものたちはどうやってものが見えているかなども紹介します。読み進めていくうちに、目とめがねへの知識が身につき、だんだんメガネをかけるのが楽しみな気持ちになってくることでしょう。

めがねをかけることは、ポジティブなこと

本作は「めがねをかけるって、いかしてる!」というメッセージで締めくくられます。お気に入りのめがねをかけて、めがねと楽しく付き合ってほしいという願いがこめられています。

本作の監修をつとめた眼科専門医の中山百合先生(砧ゆり眼科医院 院長)は「あとがき」で、保護者向けのメッセージを書いています。

眼科医から「お子さんには眼鏡が必要です」と伝えられたとき、多くの保護者の方はとまどいや複雑な思いを抱かれることでしょう。(中略)「眼鏡をかけるなんて見た目がよくない」「不便そう」「すぐなくしたり、こわしたりしてしまいそう」––––こうした保護者の不安や気持ちも理解できます。しかし、成長期にあるお子さんが、ぼんやりとした見え方の中ですごし、それを当たり前だと思いこんでしまうことについても、ぜひ考えてみてください。眼鏡は、視力をおぎなうだけでなく、子どもの視機能を発達させるための大切な治療用具なのです。

本作を読めば、目とめがねに関する知識を深め、めがねをかけることをポジティブにとらえられるようになります。めがねをかける子ども自身はもちろんのこと、保護者の方にもぜひいっしょに読んでもらいたい一冊です。