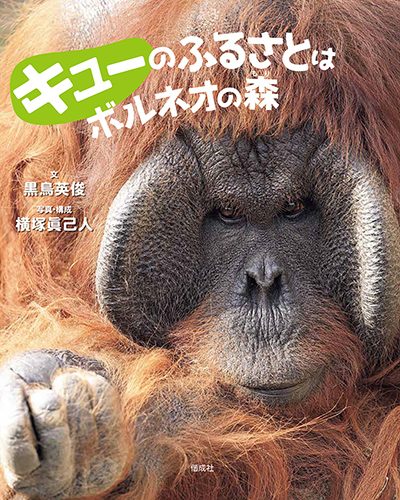

写真絵本『キューのふるさとはボルネオの森』の主役は、東京の多摩動物公園で50年以上もくらす野生出身のボルネオオランウータンのオス「キュー」。かつてキューを飼育員として担当した黒鳥英俊さんが、実際にボルネオの森に通い、失われていく森と追いつめられる動物たちの現状を見て、さまざまな自然保護や保全の活動を続けるなか、人間と自然や動物との共存を考えていきます。今回の刊行にあたり、文章を担当された黒鳥英俊さん、写真と構成を担当された横塚眞己人さんに、それぞれお話をうかがってみました。(編集部・刑部)

まず黒鳥さんに質問です。NPO法人ボルネオ保全トラスト・ジャパンの理事をはじめ、ほかの団体やさまざまな形で類人猿の保護活動などに携われている黒鳥さんですが、これまでのご経歴について、あらためて教えていただけますか?

いちばん最初に、動物関係の仕事に入ったのは、動物園です。僕は北海道函館市出身で、ほんとうは札幌市の円山動物園に入りたかったんですが、当時は採用がなくて……ならばいっそ、有名な東京の上野動物園に入ろうかと。それで試験を受けました。昔からサルに思い入れがあったので、面接のときには「サルの飼育をやりたいです!」って言いました。落とされたくなければ「何でもやります」っていうのがふつうだと思いますが……なぜか無事に採用となりました(笑)。

それで上野動物園に入りまして、最初は当然いろいろやりましたが、そのうち類人猿を担当させてもらえることになりました。最初に担当したのはゴリラです。やっぱり怖かったですね。どういう動物なのかよく知らないし、物は投げるし、手は出してくるし。みんな力も強い。毎晩、夢に出てくるような状況だったんですけど(笑)、やがて飼育にも慣れて、オランウータン、チンパンジーも担当するようになりました。

当時、動物園にいる類人猿は野生から連れてこられた個体ばかりでした。特にオランウータンは、死んでしまっても、また現地や、ほかの動物園から、何不自由なく連れてくることができたんです。それが、ワシントン条約のあと、1980年代になってからは、現地の方からは一切連れてこられないことになり、動物園で何とか増やさなくちゃダメということになってきました。

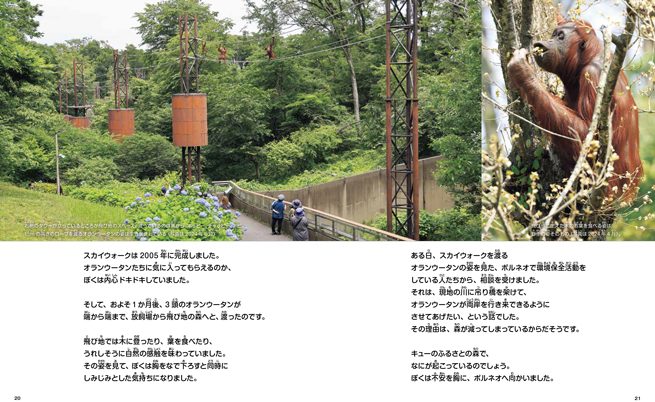

特に大型類人猿はどんどん絶滅危惧種に入っていって、でも繁殖させるのはすごく大変で。最近は「動物の福祉」ということもずいぶん取り上げられていますが、そのためにも、繁殖のためにも、施設は新しくしなくちゃダメだということで、当時からいろいろやりはじめました。上野動物園のあと、多摩動物公園でも、オランウータンとチンパンジーを担当して、とくにオランウータンについては、ふるさとの森に近い環境でくらせるように「スカイウォーク」をつくる計画のときで。結局それがきっかけとなって、環境保全団体の一員としてボルネオに関わることなるんです。

本作で登場する多摩動物園のオランウータン、キューは、現在、日本にたった2頭しかいないボルネオ生まれのオランウータンですね。黒鳥さんから見て、キューはどんな性格のオランウータンなのでしょうか?

キューは最初に会ったとき、ちょっと暗い感じを受けました。人間とうまく接したりとか、仲間のオランウータンとうまくやれないから、孤独を感じていたんでしょうね。最初は物を投げたりとか。前任の担当者も、とっつきにくかったかもしれません。

でも、僕とは相性がよかったようで、それなりに近寄ってきてくれて仲良くしていました。最初は放飼場に出る機会が少なかったのですが、段々慣れてきて僕を慕ってくるようになり、放飼場にも出るようになりました。内弁慶のところはありますが、今はいい感じの子だと思います。

あと、人間のなかで好きなタイプがいるのが、おもしろいと思います。まずは、とにかく子どもが好きですね。放飼場の大きな窓のところに子どもがくると、だいたい寄ってきて、子どもをじっと見つめていることが多いんです。

あと意外にも「おじさん」。それは誰でもいいわけではなく「好みのタイプ」がある。取材にいっしょに行ったときの反応では、刑部さんも好みのタイプのようでしたね(笑)。あと女性で、やはり好みのタイプがあるようです。

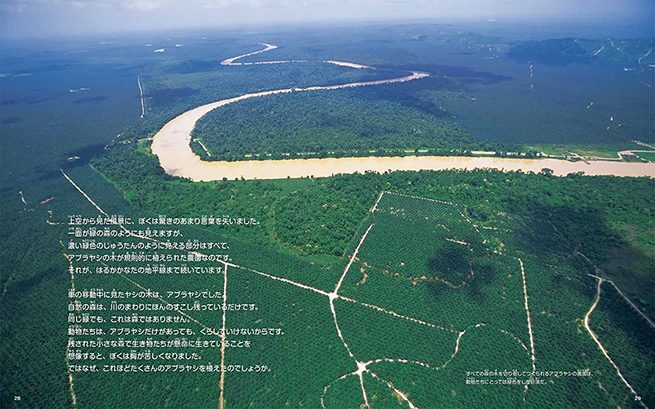

キューの好みのタイプとは、うれしいです。さて、キューのふるさとであるボルネオ、といえばたくさんの動植物がくらす、自然豊かなイメージを抱いていましたが、航空写真を見て、森の多くが、農園に変わっているさまに驚きました。黒鳥さんがはじめて、ボルネオ島に行ったときのことを教えてください。

多摩動物公園に入るだいぶ前、ヨーロッパの動物園を見たあと、ボルネオ島のコタキナバル空港で飛行機を乗り換えたときが最初のボルネオの森をみたときでした。飛行機が地上に近づいてくると、「この緑はさすがボルネオだな」と感動しました。だって一面緑じゃないですか。

時代的には当然、アブラヤシ畑もあって、飛行機が着陸で高度を下げてきたとき「あそこ、ちょっと変だな」と思ったのも覚えていますが、上から見ただけですし、ボルネオという思い込みもあって、全部自然の森に見えていたんです。

アブラヤシの大規模な畑や、熱帯雨林や動物の状況を理解したのは、その後、ボルネオを再訪したときです。そのころにはボルネオについて勉強もして、写真などや映像を見たり、人からもいろいろ見聞きしていたんですが、実際に森に入ったり、アブラヤシ畑に行ったり、空から森やアブラヤシ畑を見たり……それはそれはショックでした。

いま、ボルネオの環境を守るために日本で暮らすわたしたちにもできることがあるか、黒鳥さんが考えていることを教えてください。

やっぱり、まず基本は、ボルネオの現状を知ってもらうことだと思います。

ボルネオの森には、たくさんジャングルがあって、そこにオランウータンとかゾウとか、サイチョウとかがくらしている……みなさんのそんなイメージをぶち壊すように、現地の現状をお話しすると、みんなびっくりするんです。しかもその原因は、自分たちが毎日食べているものや、くらしに直接関係しているものばっかりと知ると、とくに若い人、小さい子どもはすごくショックを受けるんです。そういうなかで、僕たちは今活動していて、まずはボルネオの現状を、ちゃんと伝えなくちゃダメだなと思うようになって、この本をつくることになりました。

「では、私たちは何をすればいいんですか?」という質問は、よくうけるのですが、その答えは、アブラヤシからつくるパームオイルを否定するということではないと思います。パームオイルはすでに広く世界じゅうで食品を中心として使われていて、その代用となる油に今から切り替えるということになると、その原料となる別の作物によって自然をさらに傷つけてしまう結果になるでしょう。

大切なのは、現在ボルネオにあるアブラヤシ畑をなるべく今以上に広げないようにしたり、自然との共生に配慮したりすることです。その場合、そのような方法で収穫をしたり油をつくったりしている企業のつくるパームオイルを使用した「RSPO認証」の製品を使うということが大切になってきます。値段的には少し高くなりますが、だんだんRSPO認証製品は増えていて、将来的に認証以外の製品が排除されるようになってくると、状況は改善してくるはずです。ポテトチップスやインスタントラーメンなんかでも、認証製品が出てきていますよ。

あと、僕が理事長をやっている、ボルネオ保全トラスト・ジャパンですが、「トラスト」がどういう意味か、みなさん知らないかもしれませんね。

「トラスト」といえば有名なのは、「ピーターラビット」シリーズの作者、ビアトリクス・ポターです。ポターは、故郷であるイギリス湖水地方の自然環境を守ることに情熱を燃やし、本の印税が入るたびに土地や農場を買っていきました。そして、77歳で生涯を終えたポターは、それまでに買った4000エーカーの土地を「ナショナル・トラスト」に寄贈する遺言を残しました。

つまり、トラストはかんたんに言うと、土地を買ってその自然環境を保全することなのですが、ボルネオ保全トラスト・ジャパンも、支援や寄付などで集めたお金でできるだけボルネオの土地を買って保全するというのを仕事の一つにしています。いまもたくさんの企業や個人の方に支援いただいていますが、やはり日本にいる多くの方から、できれば一般の方々から、支援をいただけると、一人ひとりはちょっとした金額でも数が集まればそれなりの金額になります。それを現地に還元できれば、それだけ多くの森や動物たちを救うことができると思うんです。

あと、僕もみなさんも含めて、やはり自然、別にボルネオの熱帯雨林でなくても、たとえそれが近所の道端の自然、草や小さな虫であっても、そういうものに目を向けるっていうことだと思います。そこに生えている草や木、くらしている虫や動物は、それぞれが生きながら、それぞれが生きることが同時にほかの生き物のためにもなっているわけで、その生物多様性や生態系を自分の目で見ることが、とても大切だと思うんです。

生態系は一か所が崩れていくと、どんどん崩れていくわけですので、そういったことを考えると、森っていうのは非常に大切だと思います。この本をきっかけに、森とか自然とか、ボルネオだけではなく、広い意味で自然に興味を持って、知ってもらうことがやはり重要なことだと思っています。

▼2ページ目は、写真と構成を担当された横塚眞己人さんにお話しを伺います。