4年に一度の大統領選挙で、トランプが相手候補に対しなりふり構わぬ悪口雑言を投げかける姿をテレビで見ていると、アメリカの民主主義や倫理観がどうなっているのか、様々な疑問がわいてくる。そして、人種差別や性差別に関わる事件も後を絶たない。そんな中でこの本を読むと、アメリカの現在が抱えている、厄介で困難な問題がリアルに浮かび上がってくるのだ。

金曜日の夕方、黒人の少年ラシャドは、友だちの家でのパーティーに行く途中、ポテトチップスを買おうとスーパーに寄る。万引きし放題といわれている店のせいか、店内に銃を持った警官がいる。ビールを選んでいたおばさんがラシャドにぶつかり、ビール瓶が割れて泡が飛び散る。その音を聞きつけた店員と警官がラシャドを万引き犯とみなし、説明も聞かずに警官はいきなり後ろ手にして手錠を掛け、外に連れ出すと道路に顔面をたたきつけ殴る蹴るの暴行をふるう。ラシャドはけたたましいサイレンの音を耳にしながら頭が割れそうな中で「殺さないで」と思う。

白人の少年クインは、父がアフガニスタンで戦死し、母が夜も仕事をしているために弟を知り合いの家に預け、バスケチームの友だちのグッゾとドワイヤーと、金曜日のパーティーに行く途中で、缶ビールを入手するためにスーパーに寄る。そこで偶然、年齢が同じくらいの黒人少年が、無抵抗なまま警官に激しく殴り倒されている現場に遭遇する。しかもその警官が、グッゾの兄のポールだと気づいたクインは、2人を促し現場から逃げる。ポールはグッゾの兄というだけではなく、父を亡くしたクインにとっては家族同様の兄みたいな存在でもあったから、クインは動揺する。

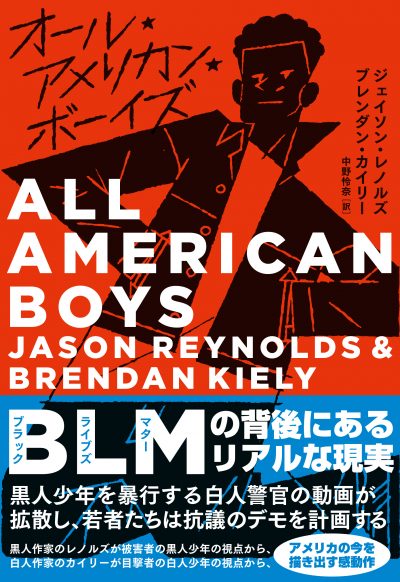

物語は、事件の起こった金曜日の夜から翌週の金曜日までの8日間、ラシャドとクインのそれぞれのモノローグで展開していく。ラシャドのパートを書いたのが黒人の作家ジェイソン・レノルズで、クインを書いたのは白人の作家ブレンダン・カイリー。2人が出会ったのは、2013年に17歳の黒人少年を射殺した白人自警団員に無罪評決が出されたのに抗議し、全米で「黒人の命は大切だ」というBLM(ブラック・ライブズ・マター)運動が立ち上がった頃だという。

警官に拘束されたラシャドは、鼻とあばら骨が折れ、手錠をされたまま病院に運ばれ、痛み止めを飲まされて朦朧としたまま寝かされる。息をするのもやっとで、目も開けていられないから否定することもできないのに、警官は万引きと迷惑行為と公務執行妨害の嫌疑が掛かっていると召喚状を読み上げる。かつて警官だったラシャドの父親は、警官の言葉を信じがちだが、兄のスプーニーはそれが許せない。恋人のベリーの協力で、現場を撮影した動画をネットで探しテレビ局に届け、それがニュース番組で流されたことから、無抵抗の黒人少年に暴行を振るう警察に対する怒りが広がる。歩道などに「ラシャドは今日もいない」と誰かがスプレーで描き、それが同世代の若者たちの間でハッシュタグとなってSNSで拡散し、抗議デモにまで発展する。

クインはこれまで兄と慕い、様々な恩義も感じているポールに、次第に違和感を抱くようになり、彼の話も信じられなくなる。ラシャドが暴行されているとき、俺はどこにいたのかと自問自答し、Tシャツの前に「おれはデモに行く」、後ろに「きみは?」と油性マジックで書いて学校に行くのだ。

怒りは大きなうねりとなり、クインもラシャドも彼らの家族や友だちもデモ隊の中にいる。無防備のまま警官に虐殺された黒人たちの名前が次々とコールされる。それはまた、警官に殺された7人の黒人の名入りマスクを着けて、全米オープンで優勝したテニスの大坂なおみ選手の姿とも重なる。黒人と白人の2人の少年の怒りや、肉体と心の痛みに丁寧に寄り添いながら、自らの体験をきっかけに人種差別の不当性を真正面から受けとめ、悩み逡巡しながらも力強く未来に向かっていく姿がすがすがしく、同世代の日本の読者にも勇気を与えるに違いない。

野上暁(のがみあきら)

1943年長野県生まれ。評論家・作家。子ども雑誌、児童図書、一般図書の編集に長年かかわる。おもな著作に『おもちゃと遊び』(現代書館)、『子ども学 その源流へ』(大月書店)、『越境する児童文学』(長崎出版)、『子ども文化の現代史』(大月書店)。編著の作品に「季節のアンソロジー ものがたり12か月」シリーズ(偕成社)、『子どもの本ハンドブック』(三省堂)、『わたしが子どものころ戦争があった』(理論社)、『明日の平和をさがす本300』(岩崎書店)など。