ある日、子ヒツジは「はじめてかぐ、あまいにおい」に出会います。「目に見えない〈においのみち〉」にしたがって、「あとはヒヅメにまかせて、ずんずん、のしのし、あるいていけばいいのです。」と。

読みはじめた私の心が、広く澄んでいくのを感じました。子ヒツジの旅がはじまります。それが、大冒険なのに、登場する動物たちが散歩くらい自由気ままでゆるいのがとってもいいのです。

子ヒツジは、いろんな“ ぐうていもく”に出会います。偶蹄目って、はじめて聞きました。動物のジャンルなんですね。“ ぐうていもく”というその響きが、いびきのようにも、ぐうたらっぽくも感じられて、口にしてなんだかニヤけてしまいます。バイソン、ラクダ、キリン、トナカイ、アルパカ、それから、ジャガイモにも!? 出会います。

みんな、〈においのみち〉を歩いて、あまい草を食べにきているのです。急いでいるものは誰もおらず、自分のスタイルで自由にゆるゆると生きています。そして話すように動物たちは歌いはじめます。まるでミュージカルみたいに!

バイソンが言います。

「ゆうがたになったら、それぞれのばしょにかえるけれど、よるまでいたってかまわない。ほしを見あげて、あさまでいることもあるよ」

自由バンザイです。子どもの世界では、夕方には家に帰るのが常識でしたが、夜までいても、星を見上げて朝までいたっていいなんて夢のよう。それを子どもの本の中で言ってのける清々しさを感じました。

バイソンは「その中でも、もっともきもちがよいのは、かぜふく日のひるね」だと子ヒツジに言います。続いてラクダが、「あくびをこうかんしたから、ともだちだよ」と歌います。

目を閉じて想像するだけで、なんて最高な光景でしょうか。

タイトルどおり「あくびなかまと はらっぱで」昼寝をするのです。昼寝がいかに気持ち良いかを教えてくれる大人って、これまでいたでしょうか。頑張ることとか、諦めないことの大切さを教えてくれる大人はいっぱいいますが、昼寝ほど素晴らしいものはないんだよと、そんなこと教えてくれるのは、ぐうたら、おっと失礼、ぐうていもくの「あくびなかま」たちだけです。心から人生を謳歌して、堂々と昼寝、かっこいい。

真正面から昼寝を推奨してくれる本とはじめて出会ったわけです。なんだか晴れ晴れとしてきました。私も偶蹄目の仲間入りをして、あくびなかまになりたいなあ。いや、もうあくびが出てきたし、蹄もできてきているかもしれない。

ミュージシャンでもある作者の小島敬太さんの紡ぐこの物語は、ときに跳ねたり唄ったり、常に自然の風が吹いているなと感じました。「パカラ〜タ」「ノシーン メリメリ、ノシン ノシン」「のすーんのすすん とっぷんとっぷん」「ぷゆん ぷゆん」 文字では、見たことのない音の表現がたくさん出てきて、楽しいのなんの。口に出して読んでみると、気持ちがいい。

散文と、詩の間をいったりきたりするような自由な文体とストーリー。タイトル付きの詩の頁もあるのですが、メロディの指定がないというのがいい。決まりは、なんにもないんです。自分のリズムで読んでも、歌っても、寝言にしてもいい。どんどんと心が解き放たれて、私はいつしかバイソンのとなりで甘い草を食べたり、昼寝をしたり。

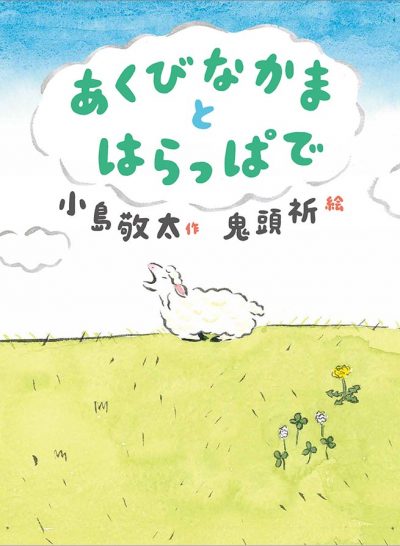

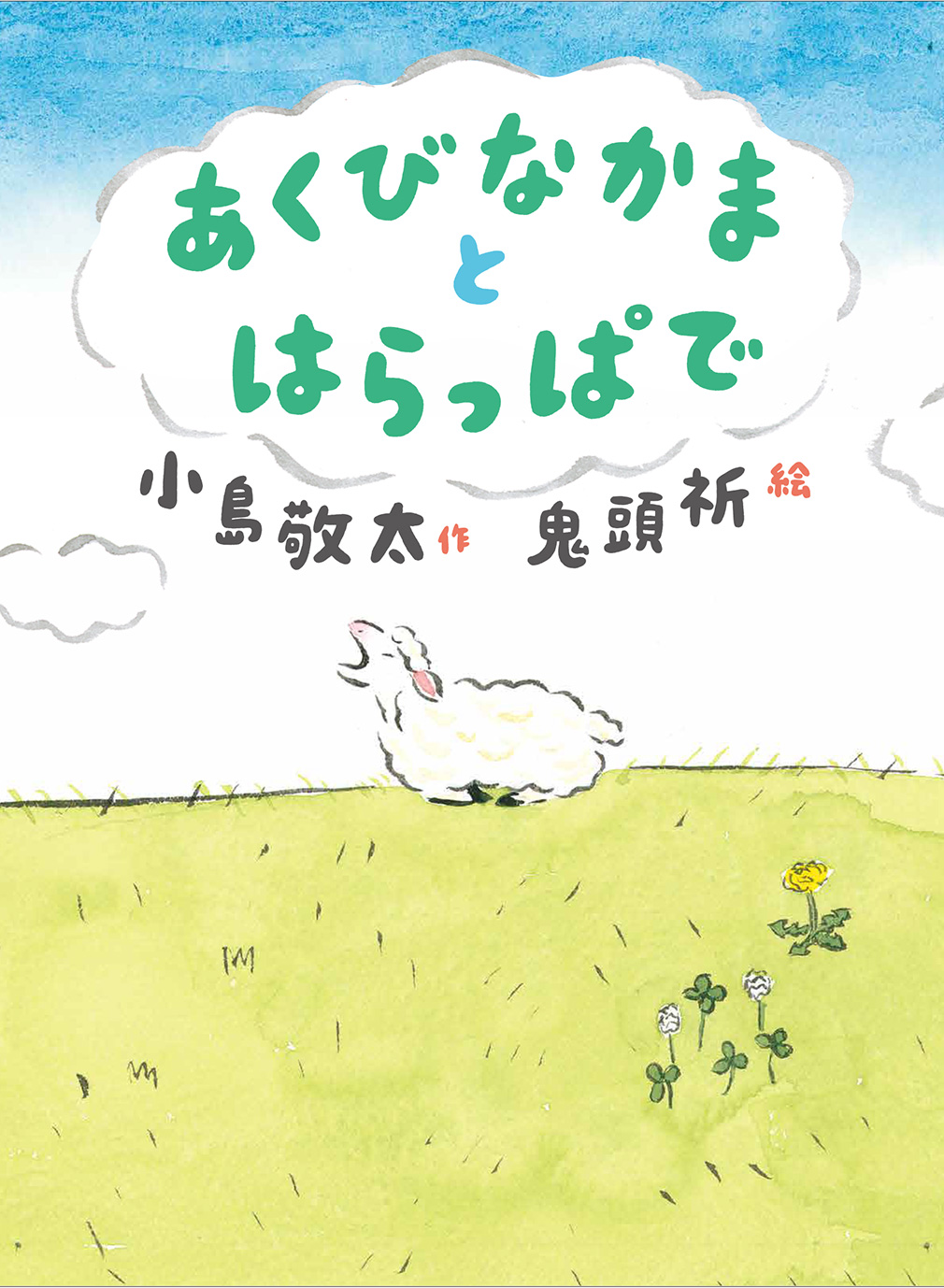

そして、鬼頭祈さんの温かくておかしみのある絵は、あくびなかまたちの集う原っぱを私のすぐ近くまで連れてきてくれます。子ヒツジのやわらかな毛、バイソンのゴリっとした顔、ラクダの筋筋した足。親しみやすいように動物をかわいらしく描きつつも、それぞれの特徴を線一本で表現しているのは見事だなあと思いました。

この物語のさらにすごいのは、「じゃがいも」、それから「あさつゆ」が登場することです。旅するのは動物だけでない、海を渡って広がるじゃがいもの大冒険や、じっとそこにいる草、さらにそこに降りる朝露に視点を向けています。

子ヒツジは、何にだってなれます。大きな動物にも、じゃがいもにも朝露にも。子ヒツジは、自分が話すよりも、初めて会う他者の話をじっと聞きます。そして想像し、尋ね、頷き、また尋ね、相手になりきります。子どもたちは、自分とは違う相手を知り、ときに憧れながら、一人の自分になっていくんだなと感じました。

同じ場所で、それぞれの思いを持ち寄りながら、それぞれに生きるということ。集まったり、別れたり、また出会ったりしながら。ぴったり一緒でなくてもいい。そんな、風が抜ける社会になれば素晴らしいし、もっと気楽に気ままに生きていいんだ。こうしなきゃいけない、でなく、こんな人もこんな人もいて、だからこの世界は豊かに面白いんですね。

読み終わる頃には、子どもも大人も、すっかりあくびなかまになっています。においのみちは、案外すぐ近くにあるのかもしれませんね。