野生動物の撮影を続けて約20年になるが、凍てつく冬の森で、バイソンと出会ったことがある。気温はマイナス30度。粉雪の舞い降りてくるどんよりとした空の下、膝まで埋まる雪の中を、バイソンは一歩一歩、雪煙を巻きあげながら近づいてきた。

体高は2メートル、体重は1トンを超える。肩に積もった雪がそのまま溶けないのは、ふかふかの毛が体の熱をほとんど通さないからだ。巨大な頭を支える首の付け根の筋肉はぐっと盛り上がり、不自然なほど前のめりのシルエットが力強さを物語っている。寒さに震える様子は微塵もなく、ただ黙々と頭を左右に振って雪をかき分け、その下に埋もれた草をむしゃむしゃと食べ続けていた。

刺激しないように茂みの陰でじっとしていると、もうバイソンは目の前まで来ていた。ファインダー越しに見つめる瞳は、吸い込まれそうなほどの漆黒。人間に対して徒らに敵意を持つわけでもなく、自分の置かれた境遇に不満があるようにも見えない。過去にとらわれず、未来を憂うこともなく、ただ今この瞬間を生きることのみに集中している。凪いだ湖面のように穏やかな視線がいつまでも心に残っている。

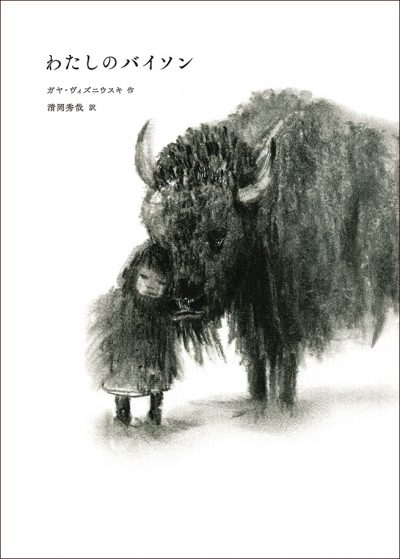

この物語は、春の森で女の子が一頭のバイソンと出会うところから始まる。最初は戸惑いもあったものの、二人はすぐに仲良しになる。しかし、バイソンは仲間のもとへ去ってしまう。雪が降る頃になったら必ず会いにくると告げて。

そして、冬になると約束通り戻ってきた。暖炉のそばで女の子は、離れていた時の出来事を語り、バイソンは静かに聞いている。女の子はバイソンのすべてを好きになる。二人はこうして、何年もの間、冬が来る度に共に過ごすようになった。いつしか、お互いに年齢を重ね、今はもういない母親の思い出を一晩中語りあった。しかし、ある冬の朝、バイソンは戻ってこなかった。遠くまで探しても見つからず、疲れ果てたその夜、たくさんの星が輝く。その時、女の子は、バイソンの声を心の中に聞くのである。

つまり、物語の舞台は、ほとんど冬と夜で成り立っている。そして、いつか訪れる別れを避けることはできない。冬は寒い。でも、だからこそ、炎の温もりが身に沁みる。夜は静かで暗い。だからこそ、二人の距離は近くなり、星はいっそう美しく見える。いつも一緒にはいられない。だからこそ、共に過ごす時間が愛おしい。母はもういない。だからこそ、その思い出はどこまでも優しくあたたかい。そして、突然の別れ。だからこそ、いつでも、どこでも、そばにいられるようになる。

そこにないからこそ、より感じられるものがある。友情、信頼、絆、そして愛。大切なものは目に見えないものばかりで伝えるのは難しい。しかしこの本は、冬と夜を舞台として、文章も色彩も構図も極限にまでそぎ落とし、抑制を効かせることで、それらを確かな手触りのあるものとして感じさせてくれた。

作者のガヤ・ヴィズニウスキがなぜこの別れと癒しの物語にバイソンを選んだのか、本人の言葉を聞いたことはない。けれど、かつて冬の森で出会ったあの、あったかそうで、大きくて、何事にも動じないその存在感と、宇宙の成り立ちを見通していそうな澄んだ瞳を思い出すと、他にふさわしい相手はちょっと思いつかない。この本のバイソンはきっと、あなたに、そして、子どもたちに、いつまでもそっと寄り添い、全てを受け止めてくれるだろう。

大竹英洋(おおたけ・ひでひろ)

大竹英洋(おおたけ・ひでひろ)

1975年生まれ。写真家。一橋大学社会学部卒業。1999年より北米の湖水地方「ノースウッズ」をフィールドに野生動物、旅、人々の暮らしを撮影。主な写真絵本に『ノースウッズの森で』、『もりはみている』(共に福音館書店)など。2018年、写真家を目指した経緯とノースウッズへの初めての旅を綴った『そして、ぼくは旅に出た。 はじまりの森 ノースウッズ』(あすなろ書房)で「第七回梅棹忠夫・山と探検文学賞」受賞。2021年、撮影20年の集大成であり、自身初の写真集『ノースウッズ 生命を与える大地』(クレヴィス)にて「第40回土門拳賞」受賞。

Blog / Facebook / Instagram